➤逆境のエンジェルとは

アメリカで暮らす筆者が、いじめ、身体障がい、音楽への情熱、異文化での生活、人種差別、仏教との出会いを通じて成長していく物語。個人的な体験を超え、社会の不平等や共生の課題にも鋭く斬り込み、逆境のなかで希望を見出す力を描きます。

➤前回のあらすじ

9月1日問題を考えながら、トラウマに焦点を当て、その種類などを具体的な例と筆者個人の経験から語っています(第56話『交差する人生と、支え合う事実』)はこちらからご覧ください。

支援とつながりのかたち

秋が深まりつつある10月は、アメリカにおける「障がい者啓発月間」です。今回は前回に引き続き、「トラウマ」、そして9月のテーマでもあった「自殺予防」に焦点をあてて深掘りしてみたいと思います。

というのも、自殺という言葉の重さや、それに至る苦しみは、月が変わっても終わるわけではないからです。むしろアメリカでは、これからクリスマスやホリデー休暇に向けて、メンタルヘルスの問題や自殺の問題が、さらに深刻化していきます。

前回は「トラウマ」という視点から、心と体がどう記憶を引き受けているのか、私自身の体験を交えてお話しました。今回はその続きを、“いまこの瞬間” に焦点をあてて綴ってみたいと思います。

臨床の現場で感じる「寄り添い」

私がパートタイムで勤務している救急メンタルクリニックには、さまざまな背景を持つ子どもたちや10代の若者、そして大人が運ばれてきます。

なかには、家庭内暴力や貧困、人種差別の経験など、複雑なトラウマを抱えている患者さんの姿も。差別の累積や地域・所得の格差は、ケアへのアクセス(保険・交通・言語・文化的ハードル)を狭め、助けを求める道を閉ざしてしまいます。

アメリカ先住民コミュニティなどでは、そもそも診断を受ける機会が少ないため、「既存のメンタル疾患」への気づきや治療が大幅に遅れる傾向があることが報告されています。

そんななかで、薬物に走ったり、援助交際などで心の穴を埋めようとしたりする若者たち。

それでも、同じような境遇の同世代の仲間といることで、ひとことも話さなくても、共感している空気がある。言葉にならなくても、同じ空間にいるだけで、「自分だけじゃない」と感じられる。

そんな瞬間に立ち会うたび、人は話す前にまず「そこにいられる」ことで救われるのだと実感します。

“この人に何が起きたの?”

アメリカで現在とても注目されている支援のひとつに、“トラウマ・インフォームド・ケア(TIC)”という考え方があります。

これは、「なぜこの人はこうなったのか?」ではなく、「この人に何が起きたのか?」という問いから始まります。そこで重んじられるのは、以下の3つの柱です。

- 安心感(予測可能で安全な関わり)

- 選択肢(本人に決定権を持たせる)

- 関係性(責めず・押しつけず・信頼を積む)

背景にある体験を想像し、非難ではなく理解から入る姿勢。このまなざしは、仏教でいう「慈悲」と深く響き合うと感じます。

まず痛みのあるところに心を寄せる。そこから始まるのが、両者に共通する出発点です。被支援者を「治す対象」にせず、まず尊厳を回復するための関わりを置くことは、慈悲とTICの交差点だと思います。

アメリカの現場から見えてくること

近年、アメリカでは若年層のメンタルヘルスが大きな社会課題になっています。それに呼応するかたちで、学校や地域も少しずつ動き始めました。

たとえば、日本でもよく知られている「いのちの電話」。アメリカにも「988」という自殺予防ホットラインがあり、全国どこからでもかけられます。訓練を受けた相談員が24時間体制で電話やテキストに対応し、アクセスの壁を下げる工夫がなされています。

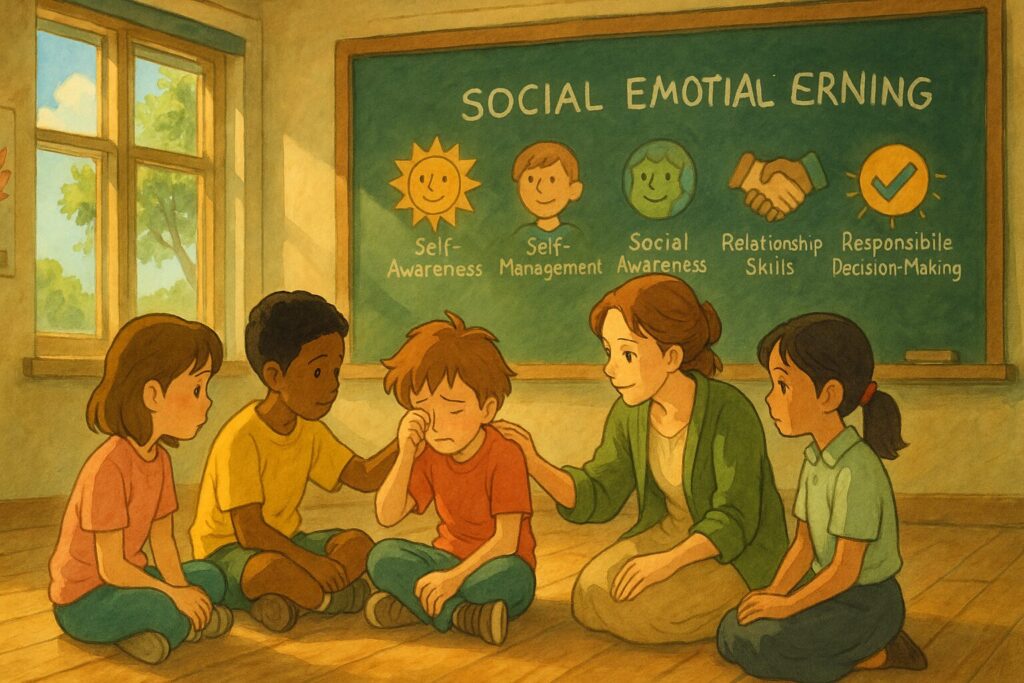

また学校では、「SEL(Social Emotional Learning/社会性と情動の学習)」という教育プログラムが導入されるようになりました。

SELの中心にあるのは、以下の5つの力の理解と育成です

- 自己認識:自分の気持ちや考えに気づく力。たとえば「いま、自分は怒っているな」とわかること

- 自己管理:気持ちを落ち着けたり、自分の行動をコントロールする力。「イライラしたけど、深呼吸して我慢できた」など

- 社会的認識:相手の立場や気持ちを理解する力。「あの人は悲しそうだな」「こういうと相手はどう思うかな」と想像できること

- 関係構築スキル:人とうまくつながる力。会話、協力、仲直りの方法など

- 責任ある意思決定:自分と相手のことをよく考えて、よりよい行動を選ぶ。たとえば「いまはこうするのが一番いい」と自分で決められること

授業では、怒りや不安といった感情に「名前をつける」といったワークや、呼吸を整えて自分の「いまの気持ち」を見つめる練習が行われます。

このような実践には、「どんな感情も悪ではない」「感じていい」というメッセージが根底にあります。

それはまさに、仏教の「苦を否定せず、あるものとして受けとめる」教えや、TICの「非否定的な受容」と深く共鳴しているように思います。

文化と支援のはざまで

日本には「迷惑をかけてはいけない」「弱音は恥」といった意識が根強く、人に助けを求めることが「甘え」と捉えられがちです。

一方アメリカでは、「困ったときに助けを求めるのは健全で勇気ある行動」とされ、支援への心理的ハードルが低い文化があります。

本当は、頼ってもいい。話してもいい。ただ「そばにいて」と伝えることも、立派なサインです。

仏教の視点から見る「いのち」とのつながり

仏教には、「苦しみから目をそらさない」という教えがあります。

苦しみを否定せず、まず「ある」と認めるまなざし。心の痛みに蓋(ふた)をせず、それごと抱えて生きていこうとする姿勢です。

以前、大愚和尚がこう語ってくださいました。

「心が死を選びかけていても、体は生きようとしている。傷ついた体は、その瞬間から修復を始める」

心が深い場所で立ち止まっているときも、体は呼吸をし、血を巡らせ、生きようとしている。

その働きに気づくとき、人は「生きていていい」と思える小さな灯を胸にともすのかもしれません。

“手放せない”気持ちに寄り添うということ

もし「握りしめているものを手放したいけど、どうしたらいいのかわからない」と感じている方がいたら…今回の内容が、そっと背中を押すヒントになればうれしいです。

臨床の現場でも、「手放したいのに、どうやって手放せばいいかわからない」と葛藤している方に多く出会ってきました。

なかには、握っていることさえ気づいていなかった方もいますし、頭ではわかっていても、心も体もこわばっていて、どうしても離せないという方もいます。

それでも、そうした状態にあること自体が、すでにひとつの「生き抜こうとしている証」なのだと思います。

無理に手放そうとせず、そのままでいられる場所、そのままでいても受け入れてもらえる関係が、回復への第一歩になることもあります。

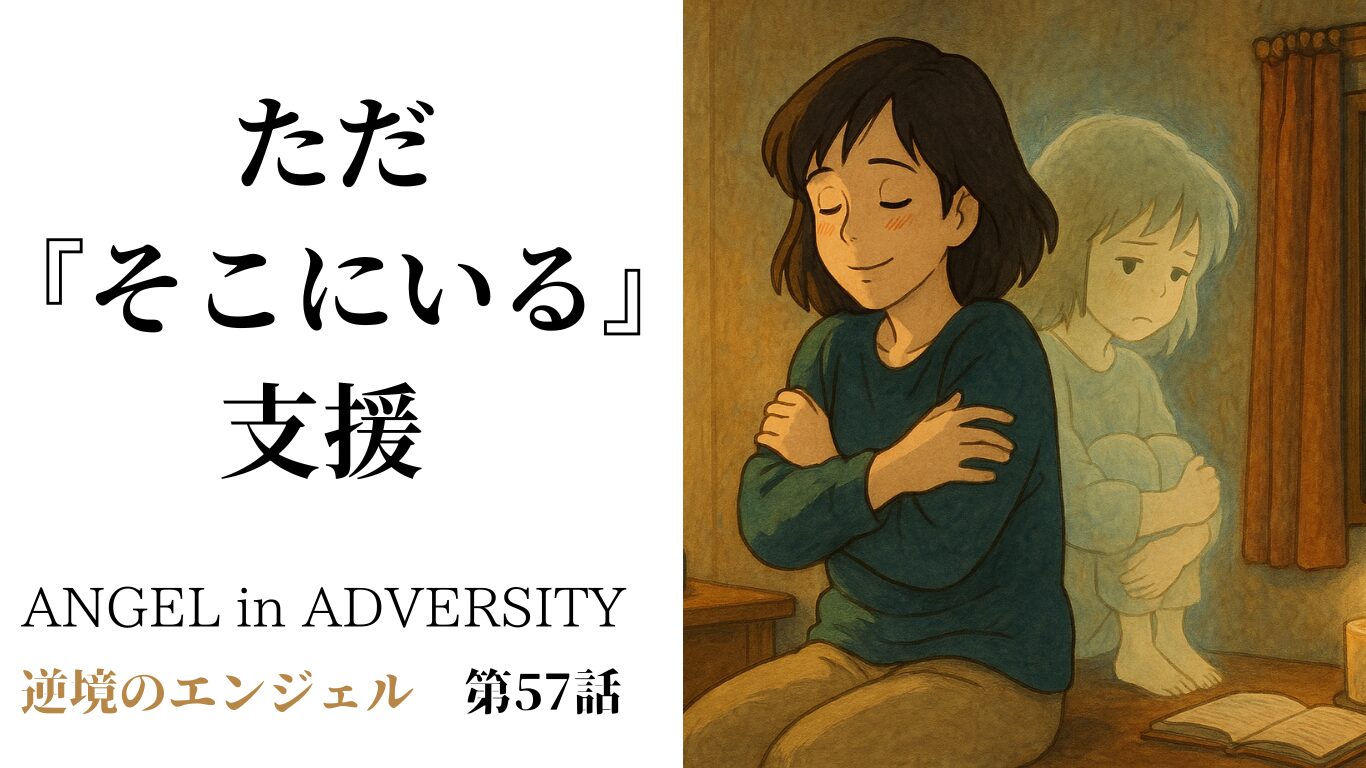

ただ「そこにいる」支援というかたち

「行ける場所」「話せる人」。それは確かに「答」のように見えるかもしれません。でも、その「答」に手を伸ばすことができないからこそ、人は苦しむのではないでしょうか。

だとすれば「無理に動かなくてもいい」「ただ一緒にいることも支援になる」。そんな支え方のかたちがあってもいいように思うのです。

支援とは、特別な誰かだけができるものではありません。「話を聞く」「そばにいる」「気にかける」。そのどれもが、誰かにとっての大切な支えになります。

そして、心の不安や悲しみから目をそらさず、それを受け入れること。「怖かったね」「悲しかったね」と自分にいってあげることも、大きな一歩だと思うのです。

「インナーチャイルド」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

それは、自分のなかにいる、もうひとりの幼い自分。もしかすると、その子は、怖くて、悲しくて、ずっと震えているのかもしれません。

そんな自分に向かって、そっとこう語りかけてみてください。

「大丈夫だよ。怖かったね。でも、私はいつでもあなたの味方だよ」

最初は照れ臭くても、苦しくても、繰り返すうちに心が少しずつ穏やかになっていく。鏡に映る自分に、「がんばってるね」「信じているよ」と声をかけることも、立派なセルフケアです。

ダンス・ムーブメントセラピー(※)に参加させてもらったとき、自分の上半身を両手で抱き抱えながら、音楽の緩やかなリズムに乗せてゆっくりと左右に、まるで子どもをあやすように揺らしました。すると、少しずつ心が解けていく感覚が生まれ、気持ちが安らいできたのを覚えています。

言葉にならない声に耳をすませる。その行為が、握っている手を少しずつ開いていくきっかけになるのかもしれません。

※ 体を動かして心の状態を表現したりするセラピー

次回は、北カリフォルニア州の日本人、日系人コミュニティーで行われる秋の催しものと、日系人で構成されたジャズバンドから、外国で生きる日本人と日系人に焦点を当ててみたいと思います。(更新は11月10日夜7時)

記事の一覧はこちら

(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

コメント