“みちのく いとしい 仏たち”展

たて長のお顔に、ちょこんと添えられた合掌のポーズ。さながら、どこかのご当地キャラをイメージするようなデザインですが、これは現在も信仰の対象として、実際に人々から崇拝されている仏像なのです。

いったい何故、このようなユニークなデザインとなったのでしょうか。そして、そこにはどのような願いが込められているのでしょうか。

ほかにも魅力あふれる、東北地方の仏像があつめられた、この“みちのく いとしい 仏たち”展。

場所は東京駅のシンボルとなっている赤レンガの駅舎、その内部にある“東京ステーションギャラリー”にて開催されました(※2024年2月に終了)。この記事では実際に伺って見聞きした内容について、お伝えして参ります。

※同企画展は室内の撮影が禁止でしたが、特別に許可をいただいた写真素材等を掲載しています。

おらほ(俺たち)の仏様~民間仏~

一般的には仏像といえば立派で、きめ細やかな装飾などが施されたものを、思い浮かべます。一方で“みちのく”の語源が“道の奥”にあるといわれるように、奥地の山村などでは古来より、潤沢な資金や名のある仏師などと、縁がなかった地域もあります。

あるいは「中心地のマネしねえでも、うちらはうちらの仏さまでええ」といった考えも、あったといいます。そうした経緯で“私たちの仏さま”を望む願いから、僧侶や職業仏師ではない、地元の大工や職人が制作した“民間仏(みんかんぶつ)”が誕生しました。

また通常、仏像といえば「観音様は、髪型や服装はこう」など、一定の決まり事が存在する場合が多いですが、民間仏であれば必ずしも、そうした決まりに縛られません。むしろ自由な発想から生まれたデザインが多く、それが唯一無二のユニークさにつながっているのです。

大きさもさまざまで、見上げるようなサイズのものから、両手で覆えるほどの小さな仏像もあります。

多聞天立像(たもんてんりつぞう)

もともと多聞天とは仏法を守護する四天王の1人で、多くの仏像は甲冑をまとって邪鬼を踏みつけるなど、勇ましい姿で表現されます。 有名なエピソードとしては戦国時代に上杉謙信が、軍神・毘沙門天(びしゃもんてん)の名で崇め、軍勢の旗印としても用いていました。

そうした同じ“多聞天”の名を冠する仏像でも、青森県の本覚寺(ほんかくじ)に祀られたご神体は、ひと味もふた味も違います。

武器を手にしているなど共通点はあるものの、顔立ちがまるで違います。“踏みつけ”というよりは、ちょこんと背に乗せているような、足もとの邪鬼もどこか愛らしさを醸し出しています。

じつはこのご神体、多聞天のみならず、閻魔大王、竜神、大黒天も一緒に崇めたいという願いから、4体の神仏がひとつに融合した仏像なのです。 その発想自体がユーモラスですが、本来は裁きを下すおそろしい閻魔大王も、この仏像の顔立ちはやけに柔和。

近寄りがたいどころか「ああ、そうか。なるほどなあ・・それは困ったものじゃのう」などと、こちらの悩みを聞いてくれそうな雰囲気です。何とも身近に感じてしまいますが、江戸時代から人々に奉られ続けている、由緒ある仏像なのです。

本覚寺の目の前には津軽海峡が広がり、地元には漁師の方が大勢いらっしゃいます。海の仕事は1歩まちがえれば、命を落とす危険と隣り合わせ。そうした漁師の皆さんが「どうか無事に臨めますように」という祈りを込め、今なお拝み続けられているのが、この多聞天立像です。

山神像(やまかみぞう)

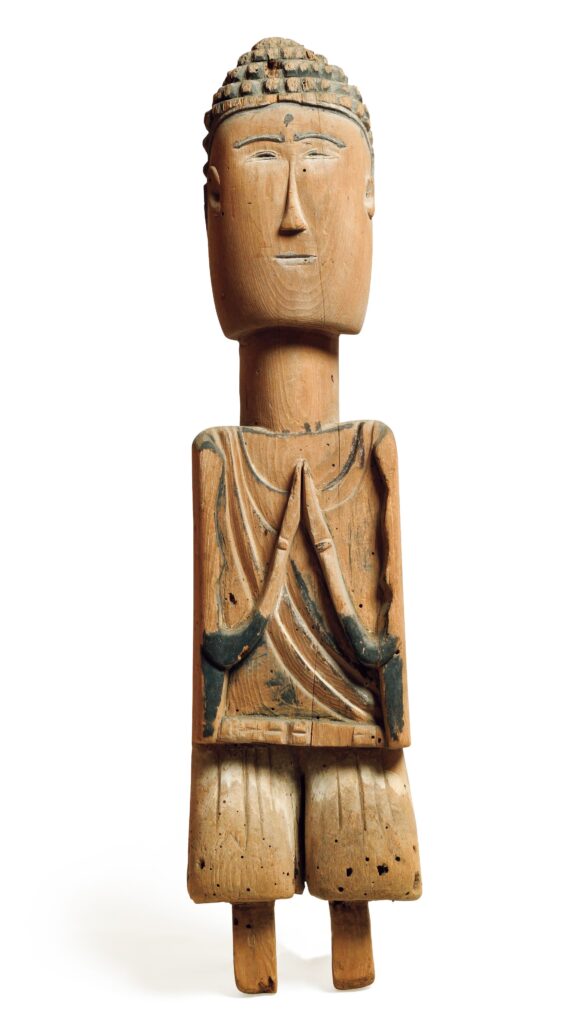

展示会のシンボル的存在とも言えるのは、やはりこの仏像です。にゅーんと縦長に伸びた面白いデザインに、うっすらと笑みを浮かべたような表情にも、親しみを感じます。実物を前にした、若い女性の見学者たちは「かわいい!」と愛でていました。

頭部はお釈迦さまを表す螺髪(らほつ)であり、カテゴリ―としては仏像ですが、同時に地元で信仰されている神様が合体しており、山神像(やまかみぞう)と呼称されています。

ふだんは岩手県の兄川山(あにかわやま)神社に祀られており、サイズは小学生の子ども位の大きさです。地元では林業など、山仕事で生計を立てる人々が暮らしていますが、大自然は危険と隣り合わせでもあります。

ミュージアムの一角では、山神像を信奉する人々のドキュメントがVTRで流れ「どうかお守りください」と拝み、山仕事へ向かう姿が映されていました。ある方は仕事中に知らず、足場の悪い場所に立っており、そのときハッと気づいて滑落を回避できたといいます。

すんでのところで助かった経験を「山神さまが、気づかせてくれた」と語っていました。ユニークなプロポーションの一方、古来よりずっと信奉され続け、今なお人々の心の拠り所となっている仏像なのです。

子安観音像(こやすかんのんぞう)

東北地方の古い墓碑や過去帳を調べると、“童子(どうじ)”や“童女(どうにょ)”と名のつく戒名が多いといいます。これは、幼くして命を落とした子供が数多いことを示しています。昔は今と比べ、飢饉や疫病で亡くなる人が多かったものです。医療や流通の未発達に加え、東北地方では、特有の厳しい気候も少なからず影響していたのかもしれません。

この仏像は装飾といい、顔立ちといい、いわゆる通常の観音様とはあまり似ていませんが、その背景には子を失った親や家族の想いが、大きく関係しているといいます。

深い悲しみのなか「せめて観音様の手に抱かれ、安らかにあの世へ」という、切実な祈りを感じずにはいられません。ミュージアムでは薄オレンジ色の、優しい照明に照らされ展示されていましたが、深く刻まれたような慈愛と、物理的な意味とはちがう“重み”をまとって感じられました。

やはり実物には写真だけでは伝わらない“凄味”があり、ぼくは仏像を前に思わず息を飲み、しばらく立ちつくして見入ってしまいました。これは他の仏像にも言えますが、いま記事をご覧の皆さんも先々に機会があれば、ぜひ実物を目にしていただきたい想いです。

どうか優しく耳をかたむけて

この記事では全体のわずかな1部しかお伝えできませんが、“みちのく”の民間仏は、穏やかな表情の仏像が多いのも特徴です。展示会を構成する8章のうち、3章目は笑みをたたえる仏像が集められていたのですが、全体を監修する弘前大学の名誉教授・須藤先生は言います。

「人は本当にしんどい思いをしているとき、深刻な表情よりも、むしろ優しく笑って話を聞いてほしくなるものです。大人だって沢山ぼやきたいし、仏さまにすがりたい。“いいんだあ、いっぺ泣いでいけ”と言ってもらいたい。そんなことは恥ずかしいと、ほかの地域では思われる事があるのかもしれません。でも、うちの仏さまはこれでいいじゃないかと。東北の祈りが生んだ、すなおで優しい造形ですね」。

こうした民間仏はこれまであまり注目されることはなく、専門に研究する人も少ないと言います。それだけに日本各地にはまだまだ、多くの人々が見知らぬ民間仏が、多数あるそうです。

少しずつではあるかもしれませんが、この先も個性あふれる民間仏が見出されて行くとしたら、楽しみで仕方ありません。

編集後記

ぼくは東京に住んでいますが、いまは多くの家に仏壇や神棚はありません。仏像も、お寺や博物館へ行かなければお目にかかりませんし、個人的にはほとんど“歴史”や“美術品”としてのイメージを抱いていたのが、正直なところです。

しかし“みちのく いとしい 仏たち”展を通じ、今このときも生活の間近に、神仏の存在を心の拠り所とする人々がいる事実を、肌身で感じることができました。

展示会では個性あふれる仏像の数々に、思わず口もとがゆるんでしまう一方、「私たちの仏さま」と、強く望まれて誕生したという背景が、とても尊いものに感じられました。

(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、寺町新聞ライターの、学びと励みにつながります。どうぞよろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、寺町新聞ライターの励みとなり、力となります。どうぞよろしくお願いします。

by寺町新聞編集室

コメント