➤逆境のエンジェルとは

「逆境のエンジェル」とは、アメリカで生活する著者が、自らの人生をふり返り、いじめや身体障がい、音楽への情熱、音楽療法士としての歩み、異文化での生活、異文化間結婚、人種差別など、さまざまな体験・挑戦を通じて得た気づきと学び、成長をつづった物語です。

➤前回のあらすじ

日常生活のなかで無意識の差別がどのように現れるのか、障がい者への偏見という観点から考察しています。(第35話『見えないバリアがつくる障がい者との距離』はこちらからご覧ください)

「慈悲の実践」はなぜ難しい?

今回は、前回のテーマの流れをさらに深掘りし、特に障がい者支援の観点からも、この問題を考察していきたいと思います。

実は、この問題は私自身、長年抱えていた疑問でもあり、仏教でいう「慈悲」の実践の難しさを痛感した経験から生まれたものでもあります。

私自身、障がい者であるにもかかわらず、障がい者という言葉やその境遇に対して偏見を抱いてしまう部分があることは、残念ながら認めざるを得ません。

若い頃は「障がい者として見られたくない」という思いで、突っ走ってきたためだと思います。

そしていま、セラピストとして働いている私は、同じような境遇の人々に対してよいセラピストでいられるかというと、正直なところ、難しい部分があると感じています。

それは、対象者を通して自分を投影してしまい、そこで葛藤が生じてしまうことが多いからです。

仏教の教えを学びながらも、自分を受け入れることが、いまでも困難だと感じることがあります。

信頼の絆は「一貫性」から生まれる

音楽療法士としてのトレーニングを通じて学んだ、ふたつの大切なことがあります。

まず、どんなに知的障がいや心身の障がいがあっても、その人にはそれぞれの人生の歴史があり、それを尊重するということ。

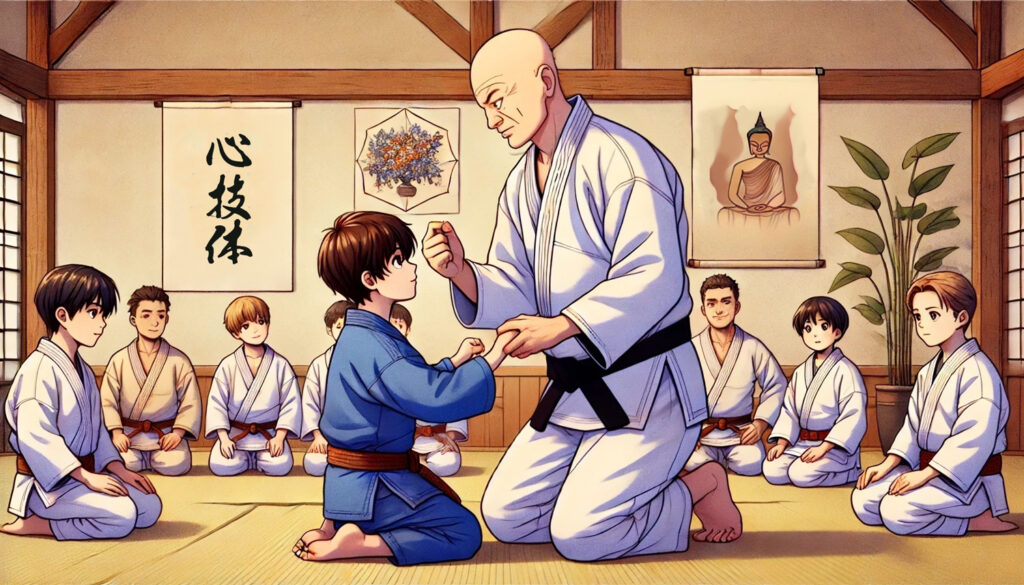

もうひとつは、ルールや境界線に関して、一貫性を持つことです。イエスといえばその約束を必ず守り、ノーであればどのクライアントに対しても、その態度を崩さないことが重要です。

この考えは、幼児教育を学んだ音楽大学時代に教わったものが根本にあります。幼児は、大人が「待ってて」といえば、本当にいつまでも待ってしまいます。

そのため、教育者として言葉に責任を持ち、一貫性を保つことが大切だと学びました。

ルールに一貫性がなければ、幼児は混乱し、裏切られたと感じるのです。成人も同様に、信頼関係を築くためには一貫性が必要です。

私の現在の職場の患者も、たとえ成人していても、複雑な経緯を経て逮捕され、精神的に傷ついた状態で施設に連れてこられることが多いです。

だからこそ、彼らとの信頼関係を築くために、どんな状況でも一貫した態度を保つよう心がけています。

優しさに潜む「無意識の偏見」

障がい者との関わりは、私たちの日常生活のなかで、さまざまな形で現れます。

電車やバスで席を譲る、エレベーターのボタンを押す、といったちょっとした行為から、福祉課やセラピストとしての支援まで。

その接点は多様ですが、そこに潜む無意識の偏見に気づくことが、とても大切であると考えます。

この問題についてさらに深く考えるようになったのは、何年か前、日本に帰省した際、参加した音楽療法のセミナーでの出来事がきっかけでした。

ある方が、20代の知的障がいを持つ男性へのセッションの様子を話してくれました。

その男性は身体的障がいも抱えており、目立った反応が乏しいクライアントだと報告されました。

そこでセラピストは、どうしたら効果的なセラピーができるのかを模索した結果、彼の頬に自分の頬を寄せ、音楽のセッションを行ったのだそうです。

すると、彼は顔を赤らめ、脈拍が上がったと報告されました。

この報告に私は、少々ギョッとしましたが、パネリストたちの分析は、「障がいがあっても相手は若い男性です。若い女性に頬を寄せられれば、誰でもドキッとするでしょう。私でもドキッとしますよ」というものでした。

この事例から、私は重要な教訓を得たと感じました。

多くの女性は、母性本能に基づいて、障がい者の成人を子ども扱いしてしまうことがあるということです。

しかし、それが過剰になると、相手を「子ども」として扱うことで、無意識の差別が生じる危険性が出てきます。

また、同情や過剰な優しさが、不健全なセラピストとクライアントの関係性を生み出すことにも、つながりかねないと感じました。

なぜその行為が許容されるのか

さらにもうひとつ。私の高校時代の先輩が話してくれた、ある発達障害を持つ男性のエピソードがあります(当人に許可を得て掲載しております)。

彼は20代半ばで、彼の持つ障がいの特徴により、特に見た目が子どもっぽく見えたということです。そんな彼は、ときどき女性の胸に顔を埋めることがあるのだとか。

彼の行動に対して、女性たちは驚きや困惑を示しつつも、障がいがあることを理由に、彼を叱らずやんわりと対応していたそうです。

しかし先輩は、その行動に対して厳しく叱りとばしたのだそう。

この対応が当然だと私は思いましたが、その後、周囲の女性たちから、「いい過ぎだ」と非難されたと聞き、驚きました。

実は、彼女自身も身体に障がいがあり、成人したお子さんも、身体障がいと発達障がいを抱えていました。

彼女の厳しさは、ときとして批判されることもあるそうですが、ふたりのお子さんは、ともにしっかりと立派な大人に成長しています。

彼女は、この事件の後で、障がい福祉課の職員に相談したのだそうです。

彼女の思いは、「障がい者が社会に出てくることを推奨する世の中になったけれど、迎える側の意識や教育など、未熟な面を改善していかなければならない」というものでした。

それに対する答えは、「それは犯罪なので、目に余るようなら警察に通報してよい」。

彼女は「その前に、足りないところを改善するような、教育やシステムが必要では」と訴えたようですが、「それは成人しているから無理」との答え。

「世の中は、障がい者だから、ある程度のところまでは我慢するようになっている。そして、我慢できなくなったら警察に届けろ」と。彼女はそういわれたと嘆いていました。

「優しさ」や「甘やかし」の境界

ここで重要なのは、知的障がい者であっても、彼らが何も理解していないわけではないということです。

彼は自分の行動が許容されていることを学習し、繰り返してしまっている。そのことに、周囲は責任を持つ姿勢も必要なのではないかと。

こうした行動を放置することは、彼にとっても社会にとっても、決してよい結果をもたらさないでしょう。

この話を聞いて、私は改めて気づかされました。

社会において障がい者が、ときに「子ども扱い」され、必要以上に優遇されることがあるという事実です。

障がい者であろうとなかろうと、20代半ばの男性が女性の胸に顔を埋める行為は、明らかに性的ハラスメントとして捉えられ、それなりの指導が必要です。

しかし、障がいがあるからといって、その行為が許容される。そして、行き過ぎれば警察沙汰。その両極端にいかない取り組みが、なされていない現実があるのです。

その背後には、優しさや母性愛という言葉に覆われている「無意識の偏見」が、社会全体に深く根づいていることも、原因のひとつではないでしょうか。

私たちは障がいを持つ人々に対して、適切なサポートを提供しながらも、過剰な保護や甘やかしによって、彼らの成長や自立を妨げないようにする責任があるように思います。

無意識のうちに「弱者」として扱いすぎることは、彼らの可能性を狭めるリスクも伴います。

誠の慈悲には、ときに厳しさが伴う

「慈悲」という観点から考えると、ただ優しくすることが慈悲ではないと大愚和尚は説きます。

仏教でいわれる「慈悲」は、相手の思いに寄り添い理解しようとしながらも、それに引きずられないことであるといいます。

それは単なる同情や甘やかしと異なり、ときには厳しい態度や行動こそが、本当の慈しみの姿であると。

この部分は私にとっても、とても難しいといつも感じます。私自身も感情に押し流されてしまうことが多々あるからです。

先輩が発達障害の男性を叱ったことは、その場では批判されたかもしれません。しかし、彼にとっては、重要な学びの機会になったかもしれません。

現に、その後、彼は先輩を見ると、逃げたり隠れようとしたりするのだそうです。

健常者であれば問題視される行動を、障がいがあるという理由で許容することは、社会的な成長を妨げることになると思うのです。

最近は、何かにつけてハラスメントといわれてしまう風潮があるようですが、これもバランスを崩した「優しさ」や「思いやり」の形なのかもしれません。

私は特殊な環境で働くなかで、相手の成長を見守ることと、過度な保護のバランスを取ることの難しさを、日々感じています。

特に犯罪を犯した後に施設に送られてくる患者の場合、彼らの問題行動が、教育や社会的サポートの不足によって生じることが多いです。

だからこそ、単に保護するのではなく、社会に戻るためのスキルや自己認識を促すことが、私たち支援者の重要な役割だと感じています。

次回は、セッションで折り紙や音楽を活用し、他者とのつながりを深め、理解と受容を促す試みについてお話します。

第37話はこちら

記事の一覧はこちら

(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

コメント

コメント一覧 (2件)

人は死を目前にした時『(敬礼されて)これから行って参ります!(まるで太平洋戦争の特攻兵のように)』

『とはいきませんね』R6七月仙台大愚道場にて

というお言葉に矍鑠とした95歳になるお舅さんが最近急に私に弱みを見せ始め、

『大の大人なのに』と今までとのギャップで甘えられることに少し拒否感を感じていたため、それがなんであるか分かりませんでした。しかしこの大愚和尚のお言葉で95年世の中を見てきたお舅さんでも先を不安に思うこともあるのだと、少し心境が理解出来たような気持ちです。

上記のコメントの後四か月の間に様々な出来事がありました。

愛知県小牧市の福厳寺さんへも思いがけなくテンプルステイという形で行くことも出来ました。

その後、実家母の人工透析への移行や、子供たちの巣立ち。

夫の復職など気持ちが追い付かなくなることも。

この回の恵津子さんのお話で、お舅さんが行った私への行動を考えました。

お釈迦様のお話を反芻するなどしてなるべく考えないようにしていましたが、その行動がそういった障害(もしくは認知症や、性格によるもの等地域のサポーター認定講座を受けたり、包括支援や保険センターさんへ相談。そして警察にも)によるものの可能性と考えると(お舅さん本人の他夫、きょうだいみな医院受診はしたがらず)しょうがないことかも

と考えました。

お舅さんの話を聞くと若いころに育ての義父から井戸端にて50回以上頭を殴られた経験があるとのこと。

実は私の実父にも似たような経歴が。(今年三月に介護施設にて他界)も、学徒紛争で警棒で頭の形が変形するほど殴られたり、また別件にて交通事故で意識を失うくらいの衝撃の末『脳の高機能障害』につき障碍者1級を認定されていました。

実父は、私以外の家族には日常的に暴力していたようですが、地域ご近所さんの前では愛想よくむしろ好感度も良くふるまっていましたので、今になって弟や母から聞く耳を疑うような行為は実の娘にすら信じがたいものでした。

ですので、夫やごきょうだいさんのお気持ちも解ります。

仏教を学ぶことで『他人のしたことを見るな自分の行ったことのみを見よ』に感銘を受けました。

その後、夫からは『家にいるときは鍵をかけて閉じこもっていること』を続けています。なかなかトラウマから抜け出せずにいますが、テンプルステイでは二度目の席替えは両隣が男性。

作務は男子東司…など正に今自身が乗り越えるべき壁を課題として与えて頂いたようで。

今は『無財の七施』や『七仏通戒偈』の『諸悪まくさ…』を唱えるようにしてからは落ち着く日があります。

外国でのお仕事私には想像するには至らず申し訳ない思いですが、貴重なお話に不思議と『そういう事例もある』こと知り、

自身も勇気を出して警察へ通報したものの少し大げさにしてしまったかもと反省もしていたのですが、その後同様な行為はやんだので時には勇気を出して声を上げても良いのだと、

今回のコラムに勇気付けられました。

自身まだ、声が出にくい失声症ではありますが、焦らず治る日を夢見ています。

ありがとうございました。

駆け出しロースマリーさん、

心揺さぶられるコメント、そして深い気づきを共有してくださり、ありがとうございます。

お舅さんやご実家での経験、ご自身が乗り越えてこられた幾多の試練をここでシェアしてくださったマリーさんの勇気と優しさが、文面から滲み出ているように感じました。

幾多の試練を乗り越え、トラウマが濃い霧のように心に漂い、苦しくなる時もあるとお察しいたします。それでも、心に優しさを保とうとされるその姿勢は、本当に尊く、私を含め多くの方が励まされることと思います。

仏教の教え「他人のしたことを見るな 自分の行ったことのみを見よ」に救われ、テンプルステイに参加され、両隣が男性というチャレンジがあった中、そこでも気づきを得られたとおっしゃるその姿勢に、私も勇気をいただきました。また、無財の七施の実践など、その行動力には大変感銘を受けました。

ご自身の辛い経験と、勇気を持って声を上げた行動が良い変化を生み出したことも素晴らしいです。

そして、私の記事が少しでもお役に立てたことが、何よりも嬉しく思います。どうぞ、焦らずにゆっくりと、その声が再び花開く日を楽しみにしながら、今を大切にお過ごしください。

1日も早いご回復をお祈り致しております。合掌