➤逆境のエンジェルとは

「逆境のエンジェル」とは、アメリカで生活する著者が、自らの人生をふり返り、いじめや身体障がい、音楽への情熱、音楽療法士としての歩み、異文化での生活、異文化間結婚、人種差別など、さまざまな体験・挑戦を通じて得た気づきと学び、成長をつづった物語です。

➤前回のあらすじ

刑務所でのグループセラピーで、受刑者のある言葉にショックを受けた筆者が、人種差別の意識がどのような経緯で生まれてくるのかを考察しています。(第16話『差別意識の学習』はこちらからご覧ください)

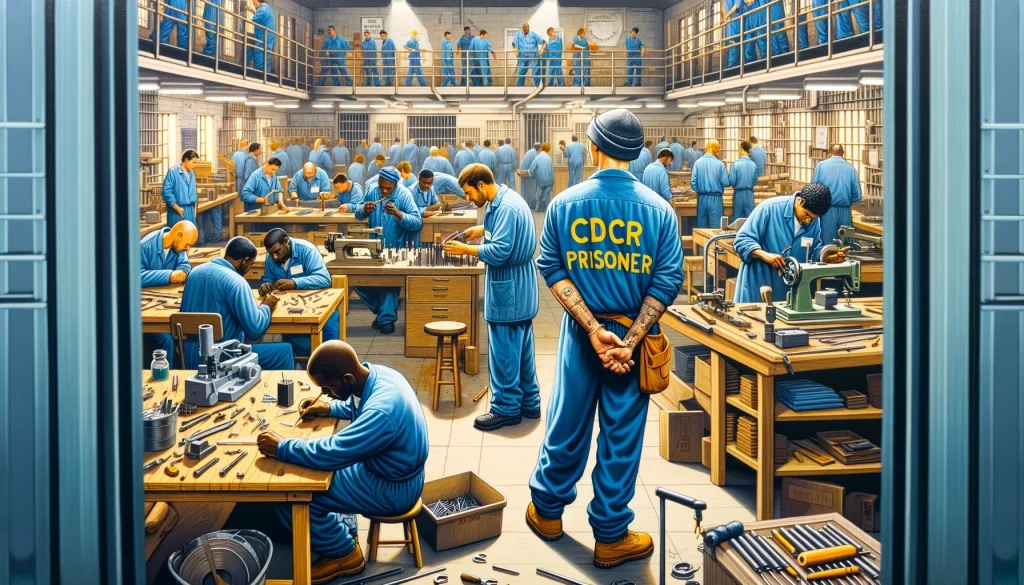

「監獄ビジネス」という、アメリカの産業

今回は刑務所の概要について、もう少しくわしくお話したいと思います。

刑務所には国家、州、民間企業の管轄で運営されているものがあり、受刑者の約8%が民間企業管轄の施設にいます。

そして、多くの刑務所が、外部の企業と提携し、受刑者の労働を提供しています。

刑務所と提携することは、企業にとって大きなメリットがあります。

なぜならば、受刑者の労働を利用することで、企業は人件費を大幅に削減できるからです。

実際、受刑者を働かせた場合、時給は16セント(30円)から70セント(120円)と非常に低く抑えられ、場合によっては無給というケースもあるようです。

アメリカではこのように、刑務所が民間企業のビジネスの一端を担っています。

そして、こうした実態を、人は「監獄ビジネス」と呼んでいます。

受刑者によって生産される製品は、自動車のナンバープレートからハンバーガーチェーンのビーフパティ、大手喫茶店チェーンのホリデーカップなど多種多様。

さらには携帯電話のカスタマーサポートまで請け負っています。

彼らの労働による国内総収益は、年間110億ドル、日本円にしておよそ1兆5000億円以上に上ります。

こうした労働に従事するのは、おもに黒人やヒスパニックの受刑者たち。彼らは外部労働者と同じ仕事をしているものの、労働搾取や虐待から保護される権利はほぼありません。

これは、米国憲法第13条が、犯罪で有罪判決を受けた人々に対し、労働の強制を許可しているからです。

実はこの法律、1865年に奴隷制と強制労働の禁止を目的として制定されたものなのです。

しかし、「犯罪者を例外とする」条項が記載されており、それがジム・クロウ法(1876年から1964年まで存在した黒人分離の州法)の時代には、黒人を不当な労働に従事させる手段として使われました。

つまり、憲法13条が掲げた「奴隷制と強制労働の禁止」は名目だけのものであり、特に刑務所において、奴隷制は形を変え存続しているのです。

現在、黒人やヒスパニックの逮捕率が高いのは、無償労働を利用しようとする古い体質が根強いためといえるでしょう。

このような現実があるために、新しい判決や仮釈放の法律に対して、反対する刑務官や警察官、州知事は少なくありません。

彼らは「公共の作業に参加する労働者(受刑者)がいなくなれば、私たちの日常的システムが成り立たなくなる」と主張しています。

刑務所労働の厳しい実態

では、実際の受刑者たちの現実はどのようなものなのでしょうか。

受刑者の3分の2は、おもに刑務所の運営を支えるための作業に従事しています。

彼らの労働は、刑務所の安定運営に不可欠ではありますが、ここに人種的な偏りが存在しています。

白人の受刑者は、どちらかといえば軽労働(安全で清潔な仕事)に従事しているのに対し、黒人の受刑者は、危険度の高い作業を割り当てられる傾向にあります。

たとえば、カリフォルニアは夏から秋にかけて自然火災が多く発生しますが、その最前線で消火活動を行っているのは、レベル1(最もセキュリティレベルの低い)刑務所に服役している有色人種の受刑者なのです。

彼らは最低賃金や時間外手当の保護を受けられず、労働組合を組織する権利もありません。

職員への奉仕も仕事のひとつで、棟間の移動用ゴルフカートの運転などは、受刑者が行っています。

刑務所によっては、職員の車のメンテナンスを行う設備もあり、受刑者によって行われる低コストのサービスは、利用する職員たちを大いに喜ばせています。

収容中の受刑者が労働を拒否すれば、独房収容や面会禁止などの罰が待っているのです。労働条件も職員によって一方的に決定されてしまうので、指示に従うしかありません。

しかも、刑務所労働プログラムは、単純で反復的な作業が中心。出所後のキャリアに役立つ実質的なスキルを取得できることは、ほとんどないといっていいのです。

そのため、ようやく出所しても、ほとんどの者には資金がないばかりか、職業ライセンスの制限や雇用の差別に直面してしまうのです。そして、そうした困難な状況が、再犯へとつながる可能性を高めてしまいます。

ちなみに、身体的または精神的な健康問題を抱える受刑者や、重犯罪を犯した凶悪犯などは、安全上の理由から、労働プログラムへの参加が制限されることがあります。

法的な規定や行政的な制約により、労働が義務付けられていない場合もあります。

カリフォルニア州では、死刑を宣告された受刑者には労働義務はなく、独房での生活で厳しい監視下に置かれます。

これは、刑執行までの間の自殺を防ぐなど、などの目的があります。

刑務所が地域経済を支える現実

話は戻って…。刑務所の運営や拡張が大きなビジネスを生むとなると、それに絡む利権をめぐり、多くの組織や人々が関与することになります。

この図式は、「産獄複合体(さんごくふくごうたい)」という言葉で表現されます。

アメリカでは、刑務所誘致を支持する政治家が、選挙で選出される傾向にあります。それは、地域経済への影響が大きいからです。

刑務所が建設されると、その地域には多くの雇用機会が生まれます。これには、刑務所で働く警備員、管理職、サポートスタッフだけでなく、建設や維持管理に関連する仕事も含まれます。

さらに、刑務所があることで、地元の企業が供給契約(※)を獲得するなど、新たなビジネスチャンスが生まれることもあります。

それゆえ政治家は、地元経済への直接的な貢献として、刑務所誘致を積極的にアピールするのです。これは、雇用機会が限られている地域では特に、有権者にとって魅力的に映ります。

刑務所は地元民にとって、確実な収入を見込める場所。犯罪者を収監するという目的以上に、市民生活を安定させる上で不可欠な存在であり、だからこそ、そこで働く人、つまり収監者を絶やすわけにはいかないのです。

※ 刑務所内での必要物資の供給や、職員が利用するレストランやカフェの運営、ガソリンスタンド、それに付属するキオスクなど

次回は、さまざまな理由で職場を変える決意をした筆者の心情と、新たな職場について物語を進めていきます。

第18話はこちら

記事の一覧はこちら

Angel’s column 【知ってほしい! アメリカの社会的背景 その⑧】

アメリカには「3ストライク法(三振法)」という、重大な犯罪を3回犯した人に対して、非常に厳しい刑罰を課す法律があります。この法律は1990年代にカリフォルニア州で始まり、その後、他のいくつかの州で採用されました。

この法律の目的は、再犯率の高い重犯罪者を、長期にわたって刑務所に収監することで、社会をより安全にすることにあります。「ストライク」とは重罪に分類される犯罪を指し、3回目の犯罪で有罪判決を受けると、通常は25年から終身刑に処されます。

しかし、これは表向きな理由であって、実際は飲酒運転や薬物使用/所持など、非暴力的な犯罪や、比較的軽微な犯罪でさえ「ストライク」としてカウントされ、その結果、不釣り合いな刑が課される場合があります。そのおもな対象となっているのが黒人で、過剰な刑罰や人種的偏見があることが指摘されています。そのため、実施されている州によっては、法の適用を見直したり、修正したりする動きも見られます。

(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

コメント

コメント一覧 (2件)

岡田斗司夫のYouTubeで、アメリカの刑務所ビジネスのことを知り、そんなこと本当にありえる??と思ってネット内を探っていたところ、他の記事とともにこの記事を見つけました。

民主主義と自由の国だと思っていたアメリカにこんな暗部があったとは驚きです。人権意識はどーなってるんだろうと思いますが、彼の国の人種差別意識を理解していないので、私には分からないことだらけでしょうね。

これからでも理解を深めていきたいと思います。

mironaさん、コメントありがとうございます!

アメリカの刑務所ビジネスや人種差別の問題に関心を持たれたとのこと、とても重要な視点だと思います。このテーマは、アメリカの民主主義や自由というイメージとは裏腹に、歴史的背景や構造的な問題が深く絡んでいますよね。

私自身も、この連載を通じてそういった課題を考えるきっかけになればと思い書いています。特に人種差別の問題は、日本とは異なる文脈で根深く存在しており、背景を理解するのは簡単ではありませんが、少しずつ学びを深めていくことで見えてくるものもあると思います。

今後もこうしたテーマについて共有できればと思いますので、ぜひまたご意見をお聞かせください!