➤逆境のエンジェルとは

アメリカで暮らす筆者が、いじめ、身体障がい、音楽への情熱、異文化での生活、人種差別、仏教との出会いを通じて成長していく物語。個人的な体験を超え、社会の不平等や共生の課題にも鋭く斬り込み、逆境のなかで希望を見出す力を描きます。

➤前回のあらすじ

大愚和尚の言葉をきっかけに改めて考えた「日本人の誇り」とは。そして世界に広がる日本文化の影響について述べています。(第48話『海外で生きる日本人の葛藤と誇り』はこちらからご覧ください。)

「歴史は繰り返す」の意味とは?

「歴史は繰り返す」といわれます。私は「佛心僧学院」で歴史を学ぶなかで、この言葉の重みを改めて考えるようになりました。

人類の歴史は、時代や地域を超えて、人間の欲望、嫉妬、差別や権力闘争が、何度となく繰り返されてきたことを証明しています。

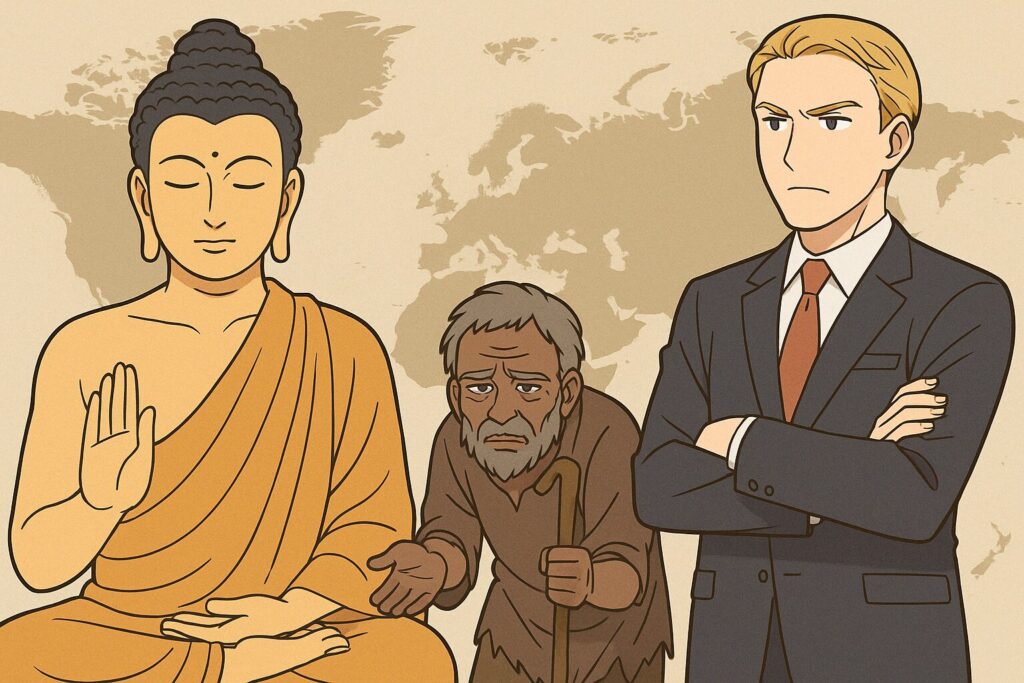

仏教が生まれた古代インドには、明確なカースト制度が存在しました。

バラモン(司祭)、クシャトリヤ(王族・武士)、ヴァイシャ(商人)、シュードラ(労働者)という身分制度に加え、制度の外に置かれた「不可触民」も存在していました。

人は生まれや肌の色によって、職業や結婚相手、居住地域など、人生そのものが決められていました。

仏教を説かれたお釈迦さまは、そんな社会に疑問を感じ、「人間は生まれや身分で価値が決まるわけではない」と説きました。

仏教の教えには、このような社会的・文化的な差別を超え、すべての命が等しく尊いという真実が説かれています。

現代アメリカにもある「見えない線」

私はいまアメリカで暮らしていますが、ここでもまた、似たような「見えない線」を感じることがよくあります。

数年前、ある記事を読んだとき、とても印象に残ったことがありました。

それは、アメリカに生まれ育った多くの有色人種が、国籍ではアメリカ人であるにもかかわらず、「自分たちはアメリカ人として完全に受け入れてもらえていない」と感じているという内容でした。

実際に社会的・組織的な抑圧や差別を経験し、自国なのに生きづらさを感じている人が多いとのことでした。

ポール・ロドリゲスさんのユーモアに隠された真実

その記事に関連して、カリフォルニア州出身のメキシコ系アメリカ人であるコメディアン、ポール・ロドリゲスさんのエピソードを夫が紹介してくれました。

ポールさんはかつて、アメリカ空軍に所属していました。しかし、自分の国であるアメリカを守るために入った軍隊であるにもかかわらず、日常的に「自分はアメリカ人として扱われていない」と感じていたそうです。

あるときポールさんが国外で勤務していたとき、ひとりのロシア人から敵意のこもった罵声を浴びせられました。

「なんだテメーは! クソッタレのアメリカ人め!」

そのロシア人はポールさんの軍服に唾を吐きました。

ポールさんはそのとき怒りを覚えるどころか、「初めてアメリカ人として認めてもらえた!」と感激したそうです。

ポールさんはユーモアを交えてこう話していました。

「唾を吐かれた軍服は絶対洗わないぞ! これは俺の勲章だ!」

私はその話を聞いて、笑うと同時に胸が締めつけられるような気持ちになりました。

このエピソードには、表面のユーモアとは裏腹に、深い悲しみや葛藤が隠されているように感じたからです。

自分が生まれ育った国でさえ、「よそ者」として扱われてしまうという現実を、ユーモアで包み隠すことで、明るいエネルギーに変えているように思えました。

最近のニュースから見る「見えないカースト」

近年のアメリカ社会においても、人種や民族、経済状況を背景とする「見えない線」が浮き彫りになっています。

最近たまたま耳にしたラジオ番組でも、「現在のアメリカ社会は、人口の1%の権力者たちが、インドのカースト制度を崇拝し、導入しようとしている」とコメントした方がいて、ハッとしました。

もちろん、アメリカには公式な「カースト制度」は存在しません。

しかし、肌の色や生まれ、経済的地位によって、人々が無意識のうちに区分けされ、それにより受けられる教育、医療、雇用、住居といった基本的な権利に格差が生じている現実を否定できません。

たとえば、ある企業は2020年、ジョージ・フロイド氏の事件を受けて、多様性・公平性・包括性(DEI)の方針を強化。黒人企業との取引の促進、マイノリティの雇用などを、積極的に打ち出しました。

しかし、今年に入り、それらのDEI目標を廃止し、支援プログラムも終了すると発表したのです。

The Wall Street Journal(ウォール・ストリート・ジャーナル)の報道によると、この変化の背後には政治的圧力があるとされています(WSJ, 2025年1月報道)。

この企業だけでなく、他の企業でもDEI関連が減らされ、黒人をはじめとしたマイノリティが解雇されたという報道が相次いでいます。

それでも、行動を起こそうとしている人がいる

しかし、こうした状況に対して危機感を持ち、自分ごととして行動を起こしている人々も確実に存在しています。

市民団体や一部の宗教、政治団体、あるいは一般の人々が、制度的な不平等や社会的抑圧について対話を続け、小さな変化を起こそうとしています。

私が精神科病院で勤務していると、社会的に弱い立場に置かれた人が、自身を価値のない存在だと思い込んでいる姿を目にします。

けれど、誰かがほんの少し耳を傾け、認めてあげることで、目に見えて元気を取り戻す様子も見てきました。

そうした経験を通じて、「人の尊厳とは、社会や他者が決めるものではない」と思うようになりました。

「歴史を繰り返さない」選択

私はこれまで、日本人としてアメリカで暮らし、言葉や文化、習慣の壁を乗り越えようと試行錯誤してきました。

「本当に、ここに受け入れられているのだろうか?」。そんな疑問を抱き、苦悩することが、私にも往々にしてありました。

異文化で生きることには、正直、多くの困難がつきまといます。しかし、それはきっと、多くの人がそれぞれの立場で抱えている葛藤と、共通しているものだと思うのです。

だとすれば、私たちはどんな人に対しても、共感を持って接することができるのではないでしょうか。

自分が生まれた国や、暮らす社会のなかで、見えない壁に阻まれている人たち。私はそうした人々の存在に敏感でありたいし、意識してその人たちの声に耳を傾けていきたいのです。

「歴史は繰り返す」といいますが、その繰り返しを止める選択肢もまた、私たち一人ひとりが持っているのだと思います。

だからこそ、どんなに小さな一歩でも、踏み出していくことに意味がある。そしてそれは、すべての人が居場所を見つける社会へと、やがてつながっていくはずです。

そんな願いと希望を持って、まずはできることから始めていこう…と、いま、私は自分にそういい聞かせています。

次回の投稿のテーマは、アメリカの5月のメンタルヘルス月間にちなんで、メンタルヘルスについて語っていきたいと思います。

第50話はこちら

記事の一覧はこちら

(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

コメント

コメント一覧 (2件)

恵津子さん、こんにちは!

恵津子さんの記事を拝読していると、人種差別問題に敏感な印象のあるアメリカですら(だからこそ?)その解消は道なかばなのだな、と痛感します。

他者への思いやりと同様、自分や身内の利害を第一に考えることも本能で、後者が優勢になり過ぎていることが差別の一因では、と私は考えています。また、社会問題は、自分ひとりが変わればすぐに潮目が変化するというものではなく、主にその二点から、無気力になったり、見ないふりをしてより目先のことに関心を向けたりしがちだと感じます。

だからこそ、それらの問題をまっすぐに見据え、「小さな一歩でも」と前を向き、巧みに生きようとされている恵津子さんを尊敬しています。これまで描かれてきた数々の「逆境」を経てきたからこその智慧や優しさだと思うと切なくもありますが、ぜひ、今後も学ばせていただきます。

次回テーマの「メンタルヘルス」も楽しみです!

いつも素敵な記事をありがとうございます。

アサミヤさん、こんにちは。

いつも温かいコメントをありがとうございます。

「巧みに生きようとしている」とおっしゃっていただいておそれ入れいます。実際は、なかなかうまく生きられず、もがいてばかりの日々です。でも、そうした中でも、いただいたような言葉に背中をそっと押されて、また歩みを進めることができています。

差別や社会問題に向き合うことは、本当に根気のいることだと感じます。おっしゃるように、「自分さえよければ」という思いが無意識のうちに社会のあちこちに染みついているのかもしれませんね。私自身もとても自分勝手でわがままです。それでも、たとえすぐに変わらなくても、小さな行動や対話が、誰かの心に灯をともすことを信じて行動を起こしていきいたいと思っています。

次回のテーマ「メンタルヘルス」にも触れていただき嬉しいです。迷いながらの発信ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。