本日の学び

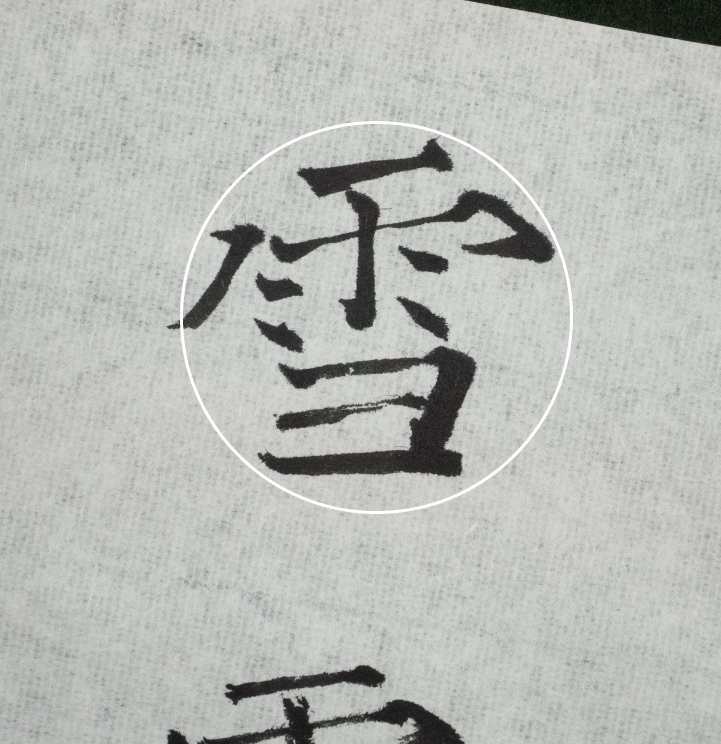

「雪という字を、よく見てください。〇の形をしているのがわかりますか。」 本日の学びは、「形を整えることの大切さ」です。

「雪」の書き方

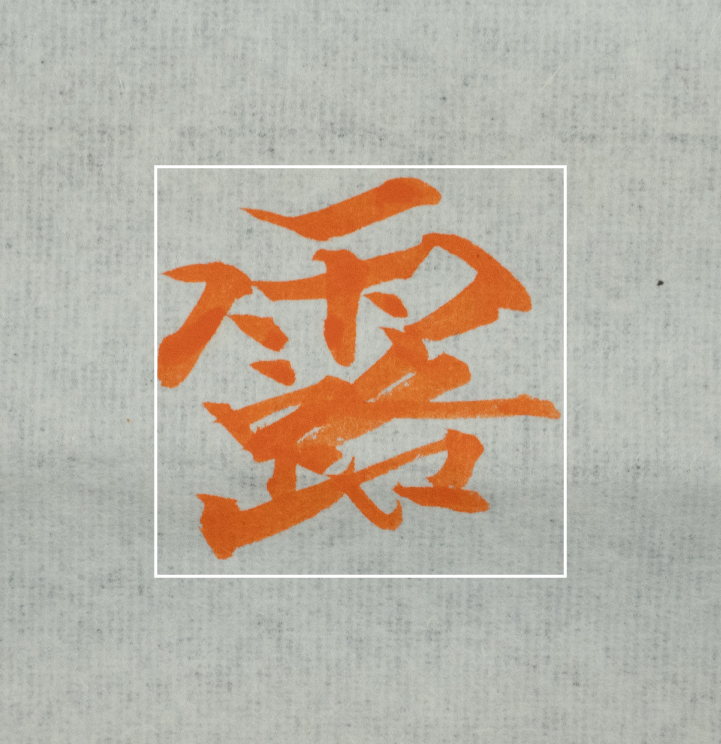

「露」という字も、雪に似ています。 しかし、露はよく見ると、雪よりも全体の輪郭にズレがありません。 これは、□にとらえることができます。

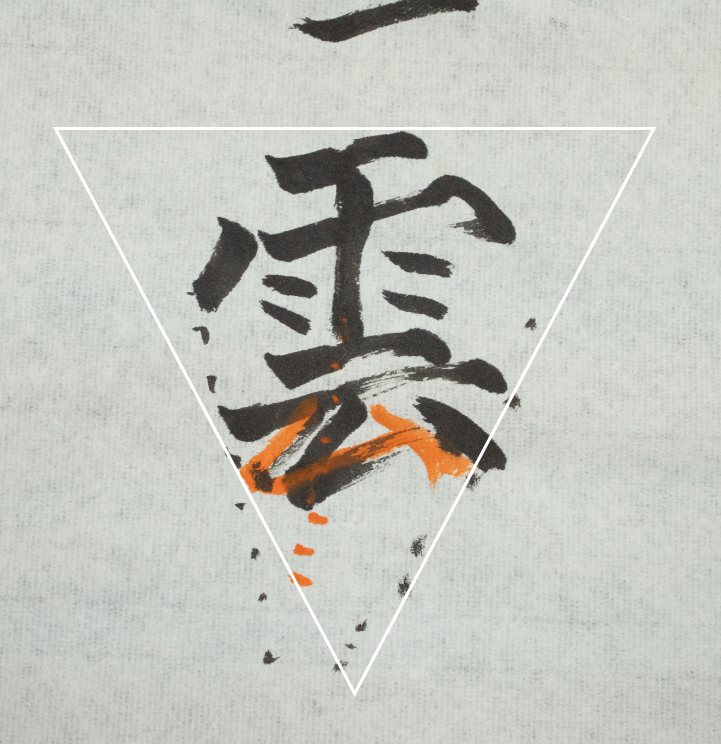

「雲」はどうでしょうか。 「云」の部分が、「雨」よりも横に広がっているように見えます。 これは、△にとらえることができます。

先生の修正後は、ピッタリと収まっています。

このように、漢字はその形を、〇・□・△に当てはめることができるそうです。 露と書きたいときは、「雨」と「路」が同じくらいの幅になるように意識をすると、上手に書けます。雲は、下を広く書くと、バランスが取れます。雪は、○を意識して、上と下を、真ん中よりも少し縮めて書くと、形が整います。漢字は、一文字一文字に、「整った形」がきまっているのです。

文字の連なりで見る

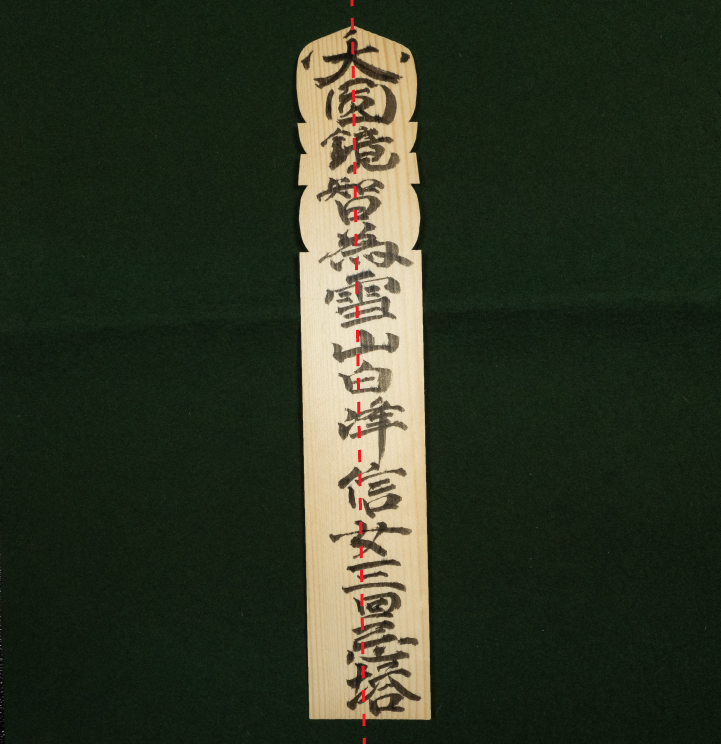

御塔婆に字を書いていくと、字がだんだんと右に寄って行ってしまいました。

書いているうちはあまり気が付きませんでしたが、書き終わってみると、曲がっているのがよくわかりました。

これは、「一文字一文字に集中するあまり、姿勢が前のめりになって、中心をとらえられなくなっているから」だと、ご指摘をいただきました。

書道の基本姿勢

書道には、字の形を整えるための、書くときの姿勢があります。

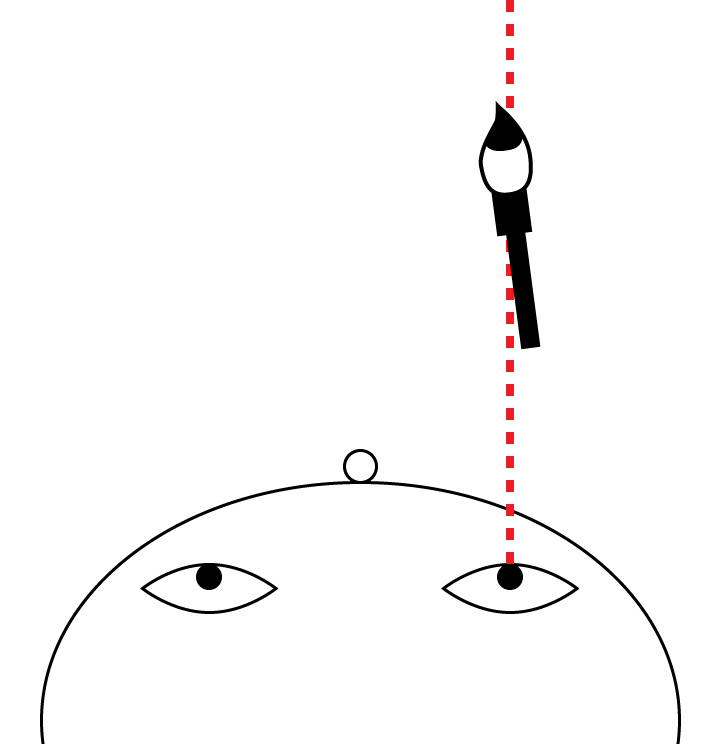

まずは目です。私たちには、利き手があるように、目にも「利き目」があるそうです。私たちは、左右の目でものを見ていますが、知らず知らずのうちに、片方の目からの情報をより多く、取り入れているそうです。利き目は多くの場合、利き手と同じ側であるそうです。

私の場合、右手が利き手で、右目が利き目になります。

ご指摘を受けた御塔婆は、字が右に曲がって行ってしまいました。

これは、両目の真ん中に筆を置いて書いていたからです。集中して見ようとするとき、私の脳は、右目からの情報をたくさん使います。右目がメインになっているとき、両目の真ん中は、右目の真ん中に寄っていることになるのです。

つまり、効き目の真ん中に筆を置くことで、文字がまっすぐ書けるということです。

また、視点を高くすることも重要です。前のめりになると視点が低くなり、見える字は気づかないうちに歪んでいます。カメラで撮影をするときも、テーブルの料理を斜め上から撮るか、真上から撮るかで、撮れる写真がガラッと変わります。真上から撮ると、歪みが少ない、平坦な絵になると思います。目もカメラのレンズと同じ役割なので、真上から見た方が、歪みが少なくなります。

全体が均一に確認できます。

机とお腹に、拳ひとつ分の隙間を開け、猫背にならないように胸を軽く突き上げ、顎を引きます。そうすることで、視点を高い位置に保つことができます。

最後に、脱力です。物を上手に扱うコツは、物の重みを感じることです。これは、大愚和尚より教わったことでもあります。

集中して書いていると、どうしても手に力が入ってしまいます。私は野球をやっていたことがあるのですが、打席にたって、ピッチャーがボールを投げるのを待ち構えているとき、「打つぞ!」と思うほど、バットをぎゅっと、強く握っていました。しかし、そんなときほどボールは飛んでいかず、監督に「力んでるぞ!力をぬけ!」といわれました。

書道の時にも、「ここでうまくハネたい!」と思ったり、「この字はよく書けたから、次の字もきれいに書きたい!」と思ったりすると、手に力が入って、逆に失敗してしまうことがよくあります。

しかし、「自分がどうしたいか」ではなくて、「どうすればその道具を使いこなせるか」を考えると、道具の特徴に、自分が合わせられるようになっていきます。

バットは、当たったボールが、最も飛距離が出る斜め45°の方向に飛ぶように、円柱形をしています。そして、ある程度の長さと、先端に行くほど重くする構造によって、遠心力を最大限に生かして、ボールを打ち返す力を生むことができます。

筆は、筆によって毛の長さが異なります。毛先を紙に置いたとき、筆自体がその重さによって、毛のしなりを生みます。そのしなりを生かすことで、自然ときれいな線になります。

力を抜くというのは、道具の持つ本来の力を最大限に使うことなのです。

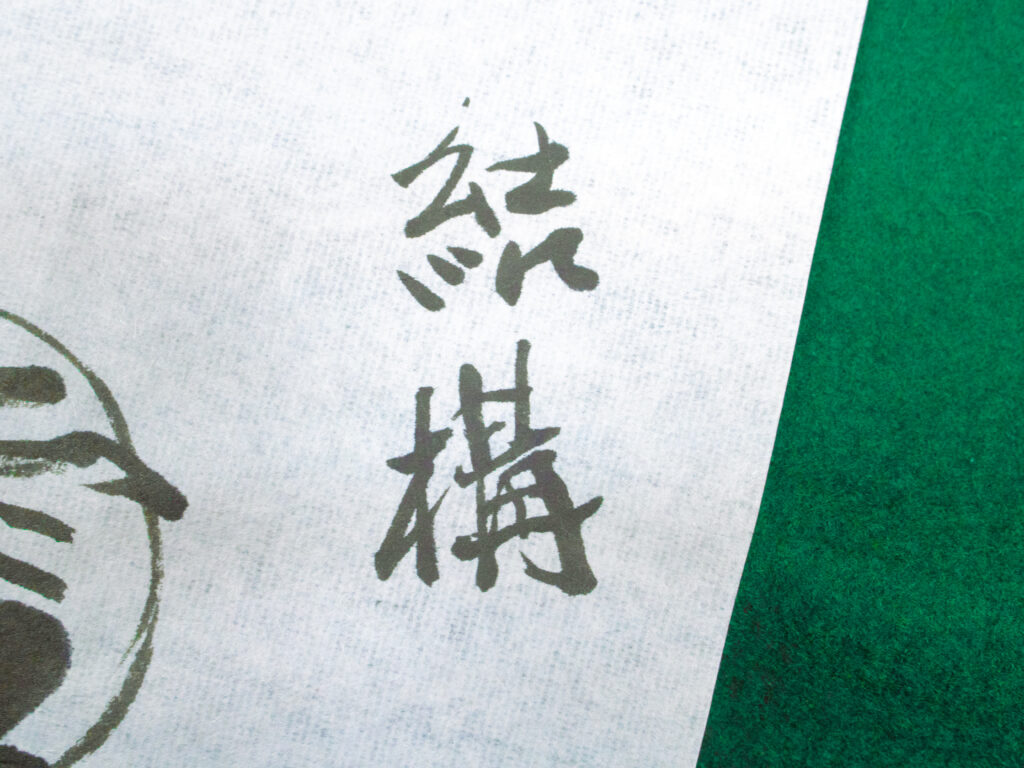

「結構」に書くということ

一文字を書くにしても、連なった文字を書くにしても、重要なのは「形を整えること」でした。先生はこれを、「結構」という言葉で教えてくださりました。”構えを結ぶ”と書いて結構ですが、字の形も、自分の姿勢も、「構え」です。それらを正しく理解し、定着させる、つまり「結んでいく」ことで、字は整っていくのです。

大愚和尚は、よく「型」を身に着ける事の大切さを説いてくださります。以前におっしゃっていたのは、「形とは、型と知恵である。」ということです。何かを形作るためには、その輪郭をはっきりと再現し、そしてどうしてそうなっているのかを理解することが大切なのだと思います。 冒頭で記したかつ子先生の所作も、先生自身が動きの一つ一つを理解し、実践されているのだと思います。

また、和尚は作務の最中に、様々なロープの結び方を教えてくださります。様々な用途に応じて結び方を変えることで、自然に解けることがなく、解きたい時に簡単に解けるようになります。 書だけでなく、あらゆることを上手にするには、構えを知り、それを固く結ぶ適切な方法を知り、そして訓練していくことが必要なのです。

あとがき

文章を書くということにも、型があるのだろうと考えながら、今こうしてキーを変換しています。 教わったことを上手に伝える型、自分の気持ちを表す型、それらを身に着けることで、私の体験は、より鮮明に残すことができるのではないかと思います。

それらの型を日々、理解できるように努め、実践することに励み、先生からの学び、大愚和尚からの学びを、しっかりと残していきたいです。

本日もありがとうございました。

洞貫 善龍

コメント