皆さんがお粥を食べるのはどんなときでしょうか?

風邪をひいたり、体調を崩したとき、消化の良い食事として口にすることが多いかもしれません。

私も、子供の頃熱を出して風邪を引いたり、体調がすぐれない時に、母がお粥を作ってくれたことを思い出します。

また、少量のお米でも、お粥にすることで満足感を得られるため、ダイエット目的で食されることもあると思います。

お粥の種類

お粥は、多めの水でお米を柔らかく炊いたものです。水の量によって異なり、一般的に以下の4種類に分けられます。

- 全粥(ぜんがゆ):お米1に対して水5~6倍。一般的なお粥。

- 七分粥(しちぶがゆ):お米1に対して水7倍。食事療法などに用いられる。

- 五分粥(ごぶがゆ):お米1に対して水10倍。離乳食や病院食として提供される。

- 三分粥(さんぶがゆ):お米1に対して水20倍。重病時や消化器系の治療時に食べられる。

また、お粥はシンプルながらアレンジの幅が広いのも魅力です。

日本では梅干しや味噌を添えたり、中華粥のようにザーサイや薬味、鶏がらスープを加えたりするなど、地域や文化によってさまざまな楽しみ方があります。

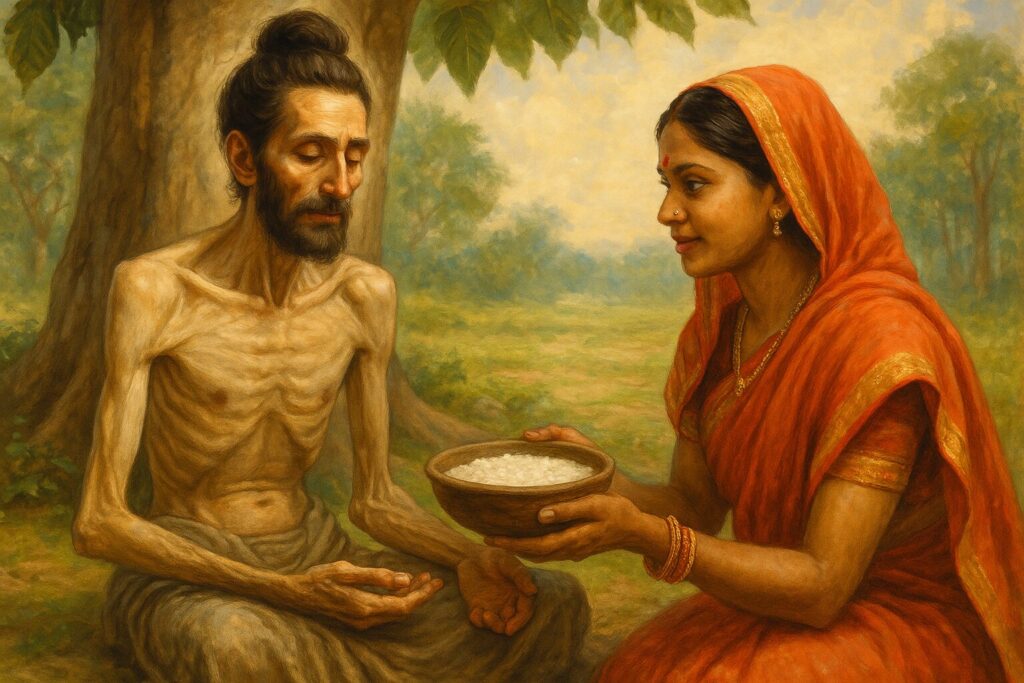

お釈迦様と乳粥の逸話

仏教とお粥と聞いて思い浮かべるのは、お釈迦さま(ゴータマ・シッダールタ)が菩提樹の下で悟りを開く直前に食べた「乳粥」の話かもしれません。

言い伝えによれば、お釈迦様は苦行を続けた末に大変衰弱していたそうです。

そんなとき、スジャータという村娘がお釈迦さまに、乳粥(山羊の乳で炊いたお粥)を捧げたのです。

この乳粥を口にしたことで体力を回復し、その後、菩提樹の下で瞑想を続け、ついに悟りに至ったとされています。

このエピソードからもわかるように、お粥は古くから滋養強壮の食べ物とされ、疲労回復や健康維持に欠かせない食べ物として重宝されてきました。

ちなみに、コーヒーに入れる「スジャータ」の商品名は、この逸話から来ているそうで、 コーヒーをよりおいしく飲んでいただきたい、という願いが込められているそうです。

現在でもお寺によっては、お釈迦さまが悟りを開かれたとされる12月8日に『成道会(じょうどうえ)』が行われ、お粥を振る舞われるのだそうです。

禅寺の朝食にお粥が選ばれる理由

では、なぜ禅寺では朝食にお粥を食べるのでしょうか? その理由には、いくつかの禅の教えが関係しています。

- 理にかなった体に善い食事

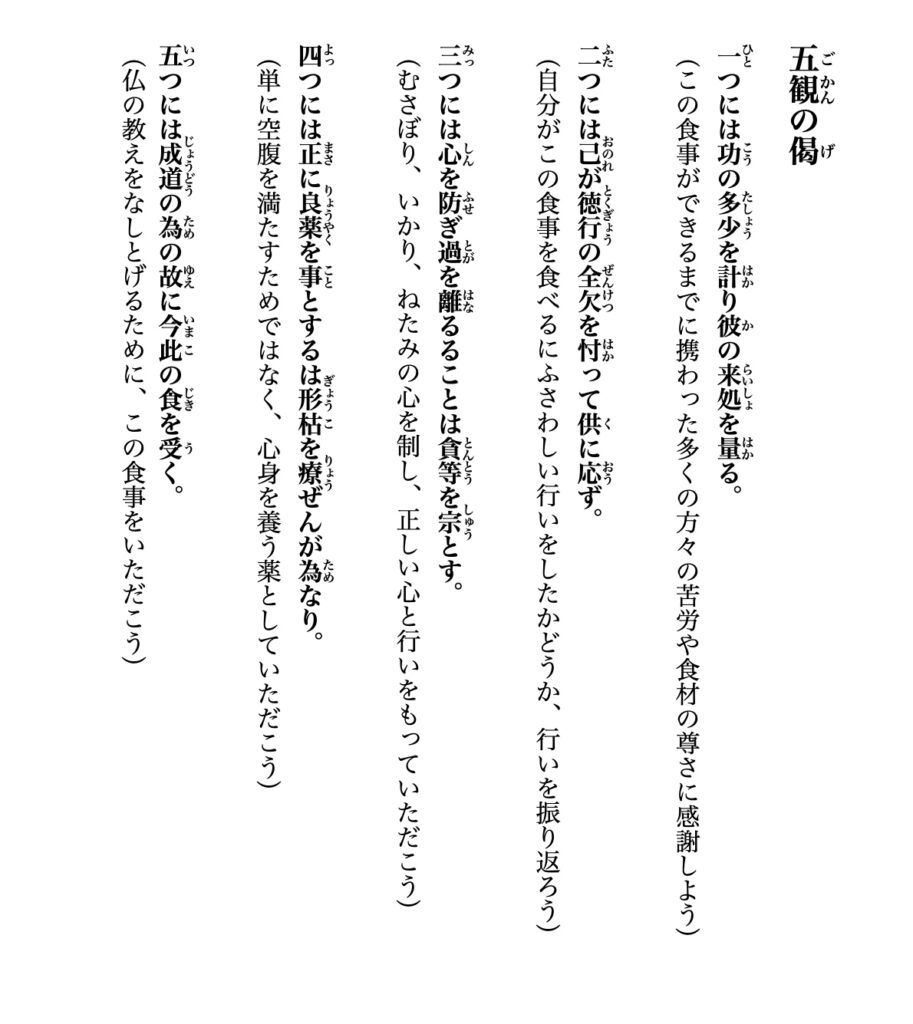

お粥には、消化が良い、整腸作用がある、体を温めるなどの効果があり、胃腸への負担も少ないので、眠くならず、日中の修行にも集中しやすくなります。 - 「五観の偈(ごかんのげ)」の実践

禅寺では食事の前に「五観の偈」と呼ばれるお経を唱え、食事をすることへの感謝と自分の修行の目的を確認します。

その中には「己(おのれ)が徳行(とくぎょう)の全欠(ぜんけつ)を忖(はか)って共に応ず」という言葉があります。

これは「食事をいただくまでにどれだけの人の手を経ているのか、その経緯と背景を知り、命をいただいていることに感謝した上で、今度は自分を省みる。これだけの命をいただくに値する生き方をしているかどうか。善き行いをしているかどうか。善き言葉を発しているかどうか。自分を観察し感謝にむくいる努力をする。」という意味です。

お粥の一粒一粒に感謝しながら、慎ましくいただくのが禅寺の食事のいただき方です。

3.「応量器(おうりょうき)」での食事作法

禅寺では「応量器」と呼ばれる特別な食器を使い、お粥を食べる作法が定められています。

この食事法は、静寂の中で心を落ち着け、食事を「修行の一環」としてとらえ実践することを目的としています。

食事そのものが修行であり、ただ空腹を満たすための行為ではないのです。

禅寺のお粥は「生きるための食事」

禅寺でのお粥は、単なる朝の栄養補給ではなく、生きて「修行を成就させるための食事」として大切にされています。

命をいただいているという、感謝の心を忘れず、一口一口を大切に味わうことで、食べることそのものが瞑想修行となるのです。

現代では、私たちは食事を「当たり前のこと」として捉えがちですが、禅寺の食事には、現代人が忘れかけていた大切な教えが、代々受け継がれているのです。

福厳寺でも毎朝修行僧はお粥を頂きます。

もし機会があれば、一度福厳寺のテンプルステイに参加し、修行僧とともに禅寺の朝食を体験してみてはいかがでしょうか。

作法とともに、命に感謝して、静かにじっくり味わう朝のお粥は、普段のどんな朝食よりも、味わい深いものとなるでしょう。

シンプルな味付けが、お米本来の甘さ、おいしさを引き出し、適度な空腹が味覚を高め、体に活力がみなぎってくる感覚を得られるはずです。

今回は、「禅寺ではなぜ朝食にお粥を食べるのか」をテーマに書いてきました。

もし今あなたが、体調や心に不安を抱えているのであれば、一度朝食をお粥にして、命に感謝しながら静かにじっくりと、いただいてみることをオススメします。

テンプルステイの詳細はこちらをご覧ください。

コメント