➤ 2025年5月、大愚和尚のワールドツアーが開催されました。テキサス州オースティンのイベントと、カリフォルニア州サンフランシスコでのイベントの様子、そしてそこから得た気づきについて、今回から2回に分けて報告したいと思います。

現地の戒弟と会員が企画と運営を担当

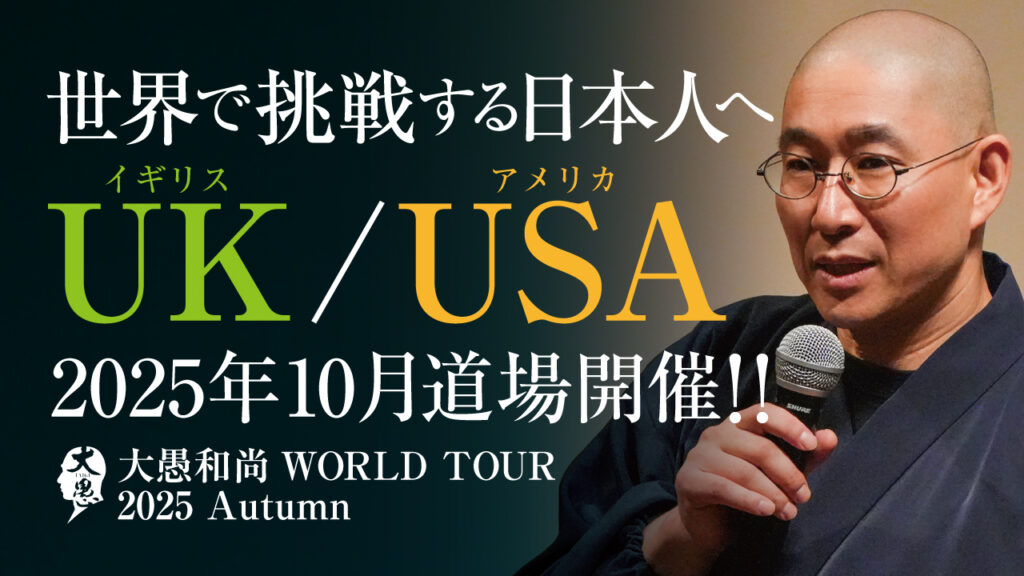

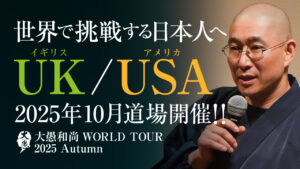

大愚和尚の世界にブッダの教えを広め、佛心の種をまくこのツアーは、イギリス・ロンドンを皮切りに、初開催となるニューヨーク、そして同じく初開催のテキサス州の州都であるオースティンへと続き、最後は恒例となっているロサンゼルスとサンフランシスコで締めくくられました。

ニューヨークでは、大愚和尚から仏弟子としての名前と戒律を授かる「授戒会(じゅかいえ)」が行われ、厳かな雰囲気のなか、新たな戒弟(かいてい:仏弟子)が誕生しました。

今回は、初開催となったオースティンでの様子を、ホスト役を務められた公葉(こうよう)さんの言葉を交えながらお伝えしたいと思います。

「私にできるだろうか」から始まった挑戦

公葉さんは、昨年5月にロサンゼルスで授戒を受けられ戒弟となりました。 現在オースティンにお住まいで、教育機関にお勤めです。

「これまでロサンゼルスの大愚道場には参加者として関わってきました。今回、ツアーが東海岸や南部にも広がると聞いて、思い切ってオースティンでの開催に手を挙げたんです」。

そう振り返る公葉さん。ただ、最初の気持ちは “期待” よりもホストをつとめる “不安”の方が大きかったといいます。

オースティンはテキサス州の州都で、州のなかではヒューストンやダラスに次いで4番目に大きい都市です。ただし、日本人の数はそれほど多くありません。

「人が集まらないのではないか…」そんな心配が頭をよぎったという公葉さん。

そのとき支えとなったのは、大愚和尚の言葉でした。

「たくさん集まればいいというものではなく、人数が少なくても人と人がまごころでつながることが大事」。

この言葉に背中を押され、「それなら自分でもやれるかもしれない」と腹が据わったのだといいます。

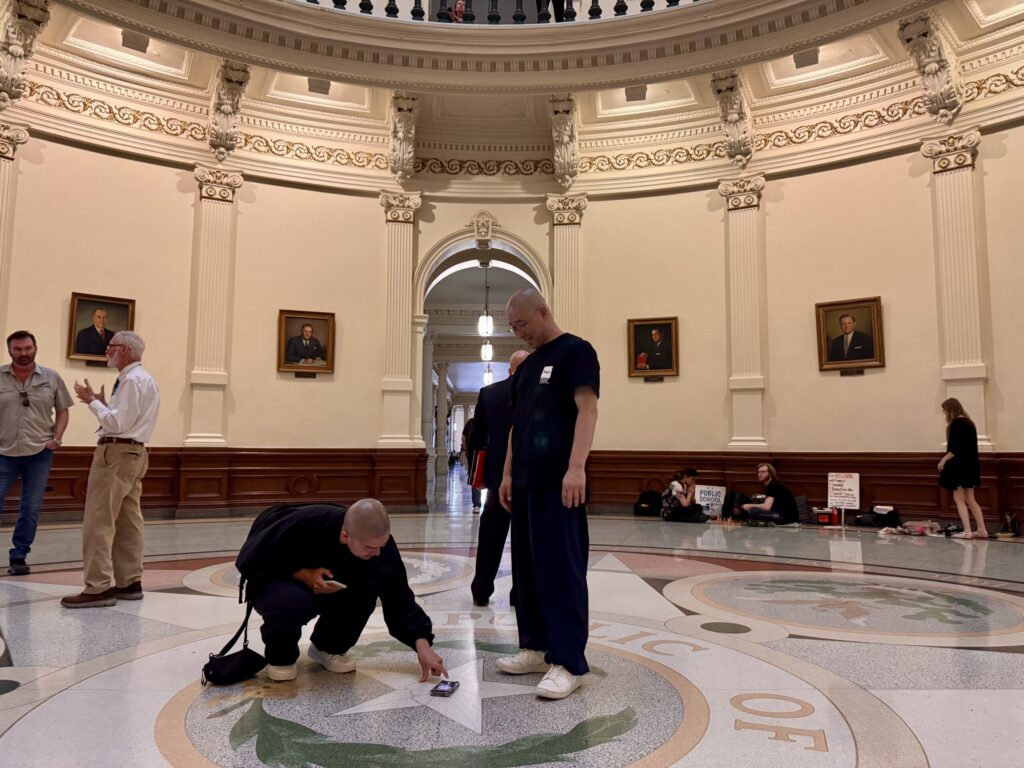

オースティンにある州議会議事堂を訪れた、大愚和尚と内弟子さん

思いが形になる喜び

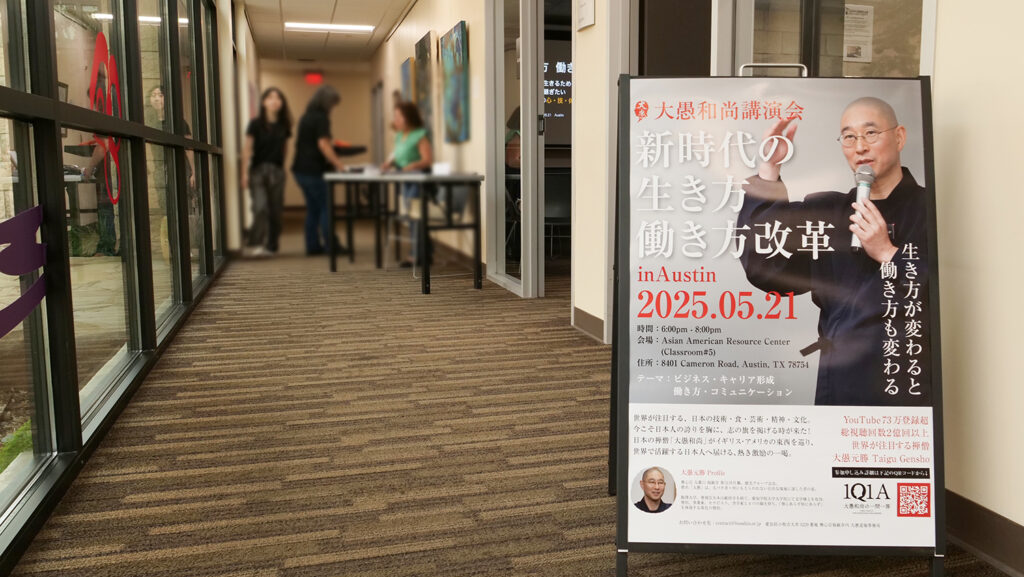

オースティンで行われた大愚和尚のイベント。1日目は講演会、2日目は大愚道場が開催されました。

初めての企画運営を担った公葉さんが、もっとも悩んだのは「会場選び」だったといいます。

「地元に暮らす人たちが、自然な形でつながれるような、温かい場所を探していました」

そうして選ばれたのが、講演会を開催した〈Asian American Resource Center〉と、大愚道場が行われたビーガンレストラン〈Casa de Luz〉。どちらも地域コミュニティに根ざした空間であり、日常的にヨガや瞑想など、心身を整えるためのクラスが開かれ、人と人との交流が生まれている場所です。

告知は主に手配りのチラシや口コミ。それでも、平日にも関わらず、遠方からもイベントに参加された方々もいらっしゃいました。旧知の仲とお見受けする参加者も多く、会場は終始、温かくリラックスした雰囲気に包まれていました。

はじめは緊張気味だった参加者の方々も、自然と打ち解けていき、最後には満面の笑みで交流を深めている…。その様子に、公葉さんが思い描いた未来は確実に始まっていると、実感できました。

海外で暮らす人が仏教を学ぶ意義

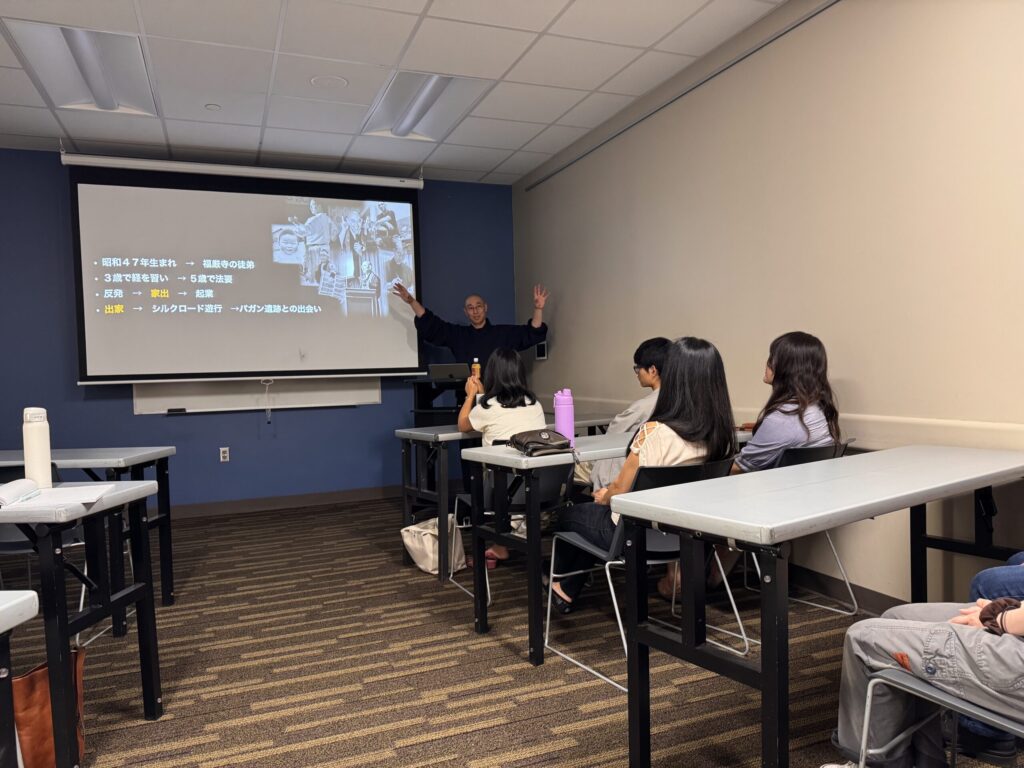

初日の講演会は、大愚和尚によるご自身の自己紹介から始まりました。

和尚は、お寺の子として生まれながら、若い頃は家の決まりや厳格な父(和尚の師でもある)に反発して家を飛び出したこと、そして事業家としての道を歩まれたことを語られました。

その後、「真に僧侶の道を志したい」と、あらためてその道を決意。仏教の歴史を辿りながら世界を巡る旅に出て、ミャンマーにて仏教を国作りの指針として栄えたかつての王朝、パガン遺跡に立ち寄ります。これが大愚和尚の誓願である「寺町構想」の原点となったといいます。

「現在、寺町構想は世界中に広がっています。小さくてもいい。アメリカにも、みなさんが安心して集まれる “美しい寺町” ができたら。そんな願いを持って活動をしています」。

また、海外で暮らす人々の心の支えとしての、仏教の意義を強調されました。

「海外で暮らすみなさんは、日々、日本とは違う文化、価値観の中で過ごされています。日本では当たり前のことも、海外では通用しないことばかりだと思います。だからこそ、少しでもブッダの教えを学ぶことで心が楽になり、日々の生活が楽しく豊なものになっていくことを願っています。」

自衛隊よりも先に炊き出しに行った友人

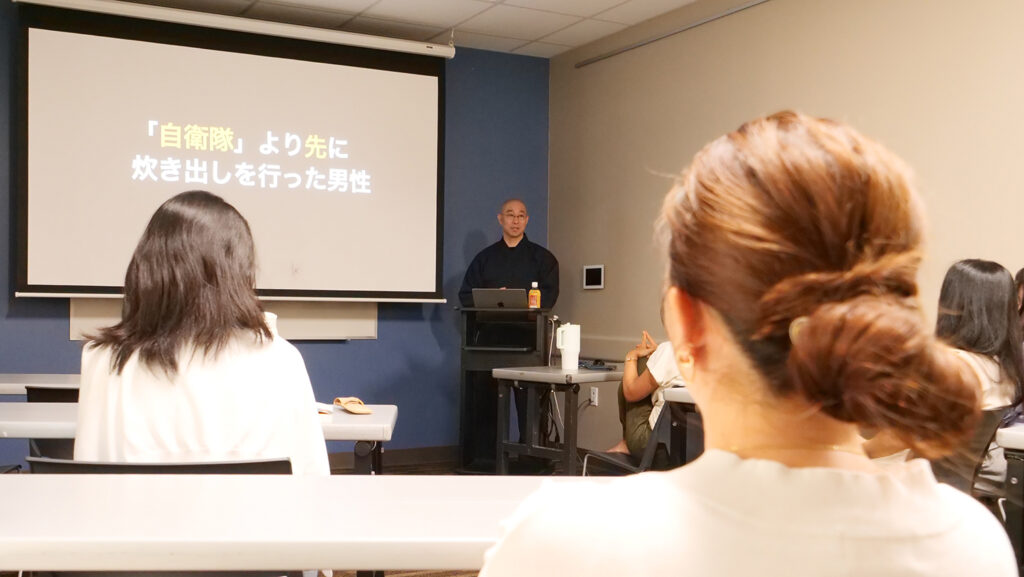

さらに、「信仰」について触れられました。

「日本では戦後、GHQの政策により日本人の心に昔からあった「信仰心」が壊されてしまいました。その教育の影響で、日本人は宗教に対して“怪しい” “怖い”と感じる人が多くなってしまったのです。でも世界を見てください。どこの国にも国教があり、信仰が人々の道徳や心の支えになっています」。

そんな信仰心がもたらす「慈悲の力」の象徴として、大震災のエピソードも紹介されました。

2011年の東日本大震災の際、イスラム教徒(イラン人)の友人が、自衛隊よりも早く自らのトラックで現地に入り、炊き出しを行ったという実話です。

「困っている人を助けたい。その思いだけで動いた彼の姿には、“人としての慈しみ” が宿っていました」。

それは、「深い信仰」に根差した無償の慈悲の現れであり、「人が人として生きる意義」を私たちに問いかける内容でもありました。

工事の轟音をも教えに変えて

講演会の翌日に開催された大愚道場には、現地の日本人だけでなく、アメリカ人参加者の姿もありました。

初めての参加に期待と緊張が入り混じるなか、会場では日本語と英語の両方で大愚和尚の講話が始まりました。その声に耳を傾けようと、会場は一気に静まり返り、皆が真剣な眼差しで聴き入っていました。

ところが、ちょうどそのとき、会場の外で突然工事が始まったのです。セメントを砕くドリル音と重機の轟音が鳴り響き、会場の集中を引き裂くように場を覆いました。

しかし、大愚和尚はまったく動じることなく、むしろその状況を受け入れるように、静かに語り始めました。

「これこそが “ 苦(ドゥッカ)” です。音が鳴り響くときには苦しみを感じ、静まったときに安堵を覚える。これが、まさに私たちの人生そのものなのです」。

その一言で、会場の空気が変わりました。工事の雑音すらも修行の題材にしてしまう和尚の姿勢に、参加者の顔がふっと緩み、静かにうなずく姿が印象的でした。

予想外の出来事さえも、仏教の教えとつなげて味わう。それは、多くの人にとって忘れがたい瞬間になったように思います。

「正しさ」とは何か?──ものの見方を変える

和尚は続けて、現代のアメリカ社会や政治情勢に少し触れながら、「物事を “ 正しく” 見る」とはどういうことかを語られました。

「世の中には “ 正しい ” か “ 間違っている ” か、白黒をはっきりつけたくなる場面が多くあります。でも本当は、立場や見方を変えれば、また違った気づきが得られるのです」。

そのたとえとして、視覚障害の方が象に触れる話を紹介されました。鼻を触った人は「これはロープのようなものだ」といい、足を触った人は「いや、これは柱だ」という。どちらも間違ってはいない、けれども正解でもないのです。

この話は、いまの社会が抱える分断にも通じているのではないでしょうか。物事を一方向からだけで見ず、違う角度から眺めてみる。そこに新たな理解と調和のヒントがあることを、伝えてくださいました。

静けさは外ではなく内に

騒音、偏見、不安、怒り──外側の世界に翻弄されそうになる現代です。けれども、大愚和尚が伝えてくださったのは、「静けさは外にあるのではなく、自分の内に育てていくものだ」という仏教の本質でした。

どんな出来事も、心の持ち方ひとつで、それは学びに変わる。そのことを参加者は身をもって感じたのではないでしょうか。

涙とともにあふれた声

質疑応答では、悩みを語り始める人、涙を浮かべながら「ずっとこのような場を探していました」と話す人もいました。初めての開催とは思えないほど、会場には深いつながりと安心感が広がっていました。

笑顔で帰っていく参加者の後ろ姿を見送りながら、大愚和尚のユーモアにとんだ説法を通して、仏教の教えが求められている、そんな感覚をひしひしと感じた実り多いイベントとなりました。

「最初は本当に不安でした。でも、家族やアメリカ在住の善友、そして地元の方々の協力のおかげで、無事、やり遂げることができた。私はひとりではなかったんだと、身にしみて感じました」。

大愚和尚の言葉を信じて、勇気を出して、一歩踏み出した公葉さん。安堵の表情からは、確かな手応えが伝わってきました。

反省点と学び

もちろん反省もあったといいます。

「大愚道場では、体を動かすワークがあるので、カーペット床の会場がよかったのですが、板張りの部屋を選んでしまったり、机がすでに入っていてワークがしづらかったり…。細かい点で課題がありました」。

しかし、それ以上に大きな学びがあったとおっしゃられます。

「人と人とをつなげるためには、私自身がもっと積極的に人と関わらなければいけないですね。これまで英語を上達させたいとの思いから、日本人コミュニティにはあまり足を運んでこなかったのですが、今回の経験を通じて『もっと日本人同士積極的に関わって行こう』と思っています」。

小さな灯がともった日

「企画から実施までの間には、必ず思い通りにいかないことがあります。けれども一喜一憂せず、初心を忘れずていねいに取り組むこと。そうすれば佛心の輪が広がっていくのだと思います」。

言葉少なに控えめに、自身を振り返る公葉さん。けれども、凜と見据えたその眼差しの奥に、熱い思いがゆらめいていることを、はっきりと感じ取ることができました。

今回のオースティンでの開催は、規模ではなく、人と人とのまごころによって場が育まれることを実感させてもらいました。限られた条件でも、真摯な思いがあれば心は通い合う。その証を見た気がします。

この日、オースティンには確かに小さな灯がともりました。そのご縁に立ち会えたことに、心から感謝しています。

サンフランシスコでのイベント

今回のワールドツアーの最終地であるサンフランシスコでのイベントの様子はこちらから。

(感想、メッセージは下のコメント欄から、よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

コメント