➤ この記事について

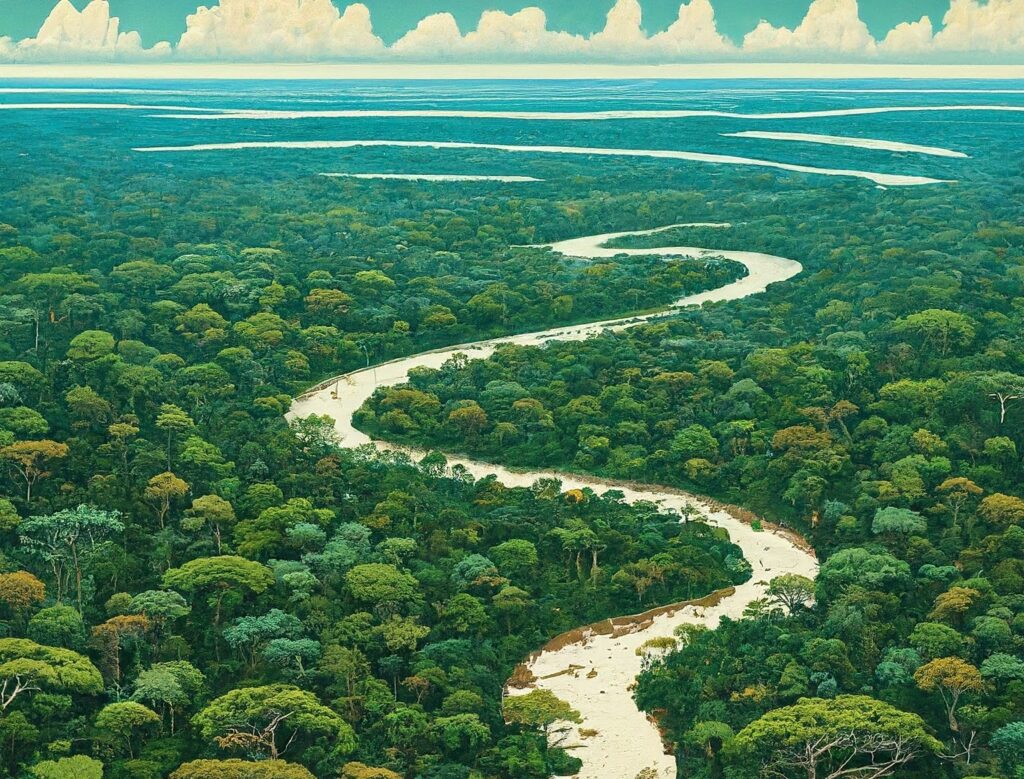

2017年に筆者の原田が、原初の世界のようなアマゾン川の大自然を旅して、世界の見え方を変えられた体験をお伝えするシリーズです。「こんな価値観もあるのか」などと感じながら、読んでいただけましたら幸いです。

もしも世界のルールが変わったら?

アマゾンの大自然では、どこへ行っても朝から晩までスマートフォンは圏外で、さまざまな意味で外界と隔離されていました。

カメラやメモ帳として使う以外は、画面を見ることも無くなって行きます。そして川とジャングルの景色には、どこにも時計やカレンダーは見当たりません。季節も日本と違い雨季と乾季しかないので、日付の感覚も麻痺してきます。

仮にこの生活を何年も続ければ、やがては今が何年何月で、自分が何才なのかも忘れてしまいそうでした。実際に森の奥地に暮らす先住民インディオには、僕たちとは暦の概念がまったく異なる人々が存在します。

外部からの来訪者が「あなたの誕生日は?」と尋ねたところ「大雨が降って、雷鳴が轟いていた日だ」と回答が返って来たという話も聞きました。そもそも数字の数え方も部族によって異なり、10進法ではない、4以上の数字が無いなど多種多様です。

こうした世界に身を置いていると、これまでの当たり前が、根底からひっくり返る心持ちになります。例えば日本では良くも悪くも“年齢”を気にする人は多いです。「20代、若くていいわねえ」と羨ましがられたり、「はあ、自分ももう〇才か・・」と、憂うつになる人もいます。

また定年や求人の条件など、しばしば物理的な制限にも関わります。しかし仮にこれらが、先住民たちのように数字のルールが、まったく変わったらどうなるでしょう。

45才の人が「おいくつですか」という質問に「20才です(16進数では)」と答えられるようになるかも知れません。そうなれば若返ったようで、嬉しい気持ちになるものでしょうか。

まるで数字遊びみたいですが、それで心情が変わるとしたら、今までは数字のイメージに、縛られていた証かも知れません。

ルールが根底からひっくり返るアマゾンの奥地には、固定観念から自由になれるヒントが、たくさん秘められている気がします。

お墓の近くは嫌ですか?

アマゾンで日々を過ごしていた十数年前、私は東京の世田谷区で大学生活で住むアパートを決めるため、不動産屋を訪れていました。

世田谷は他のエリアと比べて家賃が高めなのですが、物件のファイルをパラパラめくっていると、築40年ながら月に3万円台と、格安の物件を発見。

さっそく尋ねてみますが「あー、ここですね・・」と、若干“オススメしない感”が見受けられます。もしかすると、これは話に聞く“幽霊物件”のようにワケありなのかと、思わずドキドキしてしまいました。

しかし、実際は「窓を空けると隣が墓地なのですが。それでも大丈夫ですか」との答え。

いま思えば静かで暮らしやすかった気もしますが、当時の僕は遠慮したい気持ちになり、結局は別のアパートを選びました。

人にもよりますが、日本では“お墓”という響きに、どこか不吉なイメージが付きまとうことがあります。墓地はしばしば町の外れに作られるなど、日常から遠い場所が多いのも、それを表す1つなのかも知れません。

味付けの少ないアマゾンのご馳走

アマゾンの旅において、ガイドのガブリエルさんはしばしば、現地民の集落に連れて行ってくれました。とくにジャングルの中には、いわゆる文明人とインディオの混血である“カボクロ”と呼ばれる人々が大勢暮らしており、彼らは外部からの訪問になれているケースも多いと聞きます。

あるカボクロ集落の広場では、サトウキビのような植物をすりつぶし、じゅわっと染み出た汁をコップに入れ、振る舞って貰いました。

ぐっと飲み干すと、ほんのり甘さがありましたが、日本で売っているジュースに比べると薄味です。しかし、1日中カヌーを漕いだりジャングルを歩きまわったりすると、汗をたっぷりとかいて、喉もカラカラです。

そんなとき口にする天然のジュースは格別で、思わず遠慮なしに「もう一杯いただけますか?」と聞いてしまいました。

アマゾンに来て感じた1つが、甘さにしてもしょっぱさにしても、自然の食べ物には濃い味が、ほとんどありません。当地で主食となっているマンジョッカという芋や、ピラニアにしても、そのままではかなりの薄味です。

これらを都会のレストランでそのまま出せば、もの足りないと思われそうですが、喉の渇きや空腹というスパイスも加わり。現地で口にするどれもが、ご馳走に感じられました。

もっとも身近に葬られる人々

カボクロ集落からの帰り、ガブリエルさんは船の上で、先住民の暮らしや死生観について、さまざまな事を教えてくれました。

部族によって違いはありますが、インディオ達が古くからもつ精霊信仰の多くには、人は亡くなると大地に還るという考えがあると言います。

僕たちはさまざまな生き物を、人間は人間、サルはサル、花は花と別個の存在と見なします。しかしインディオの死生観では、すべての生き物は自然という大きな存在の一部であり、死後はそこに戻り、また別の生き物に“再構築”される感覚があるそうです。

もちろん動物である以上、病気やケガもふくめ、目のまえに死が迫れば恐れます。しかし、その先はどうなるという死後については、恐れるのではなく、むしろ在るべき場所へ還る安息を、感じている人々が多いと言います。

採取狩猟の生活で暮らす人々にとって、生死はつねに身近です。病院や葬儀屋はなく、身近で誰かが亡くなれば、葬送まですべての過程を目にすることになります。また食べ物にする獲物は、弓で射たりヤリで突き刺して、とうぜん息絶えさせます。

文明の町で暮らす人にとっては、残酷にも感じられることをしなければ食べられず、それはスーパーでパックに入っているお肉を買うのとは、わけが違います。食べたり食べられたりして命を繋ぎ、それが巡っているという肌感覚が、日常から存在する世界です。

また、ある部族では誰かが亡くなると、集落のいちばん中心地に土葬すると言います。祈とう師が皆の前で、楽器を鳴らしたり踊ったりしながら、大地に還す儀式を行うそうです。

そして墓地は村の中でもいちばん日当たりが良く、いつでも目に入る場所に作られます。そうすることで先祖や亡き人々の魂と、いつでも共に生きている感覚で、毎日を過ごすと言います。

それを聞いたとき、個人的にはこの死生観を「素晴らしいな」と感じました。今まで抱いていた価値観とは違いましたが、周りでは無数の生き物の鳴き声が響き、視線のはるか彼方まで密林と大河が続いています。

この雄大な大自然の中で考えを巡らせると、人もこの一部に還るという世界観が知識でなく、実感を伴って感じられました。

太古の暮らしとブッダの教え

日本においても縄文時代の遺跡を調べると、丸い集落のいちばん真ん中に、亡くなった人々が葬られている事例があると言います。

はるか地球の裏側で時代もまったく異なりますが、大自然で生きる人々同士、行きつく感性は似ているのでしょうか。

また以下は当時ではなく今になって感じることですが、インディオ達の死生観と、仏教が説く“諸行無常”は、根底で大きく通じるものを感じます。

そしてアマゾンの先住民を支援する、日本のNGOが出している書籍によると、ある部族では少女が大人になるための通過儀礼として、小屋に何日も籠り続け、外部との接触を断つ風習があると言います。

誰とも口をきかず、自分の内面と向き合うために行うそうですが、何の偶然か福厳寺においても内弟子となった方が、いちばん最初に同様の修行を行うと聞きました。もちろん2つに、直接のつながりは無いはずですが、あまりに似通っていて驚きます。

やはり仏教の考えと、自然の摂理に沿って暮らす人々の感覚は、どこか大きな共通点があるような気がしてなりません。

ところで大愚和尚は人間の性質を語られる際、折に触れて人類が誕生した何百万年前まで遡り、壮大なスケールでお話されます。アフリカの森で暮らしていた、ホモサピエンスたちの祖先。過酷な自然を生き延びるため、寄り集まって社会を形成した人類。

そうしたお話を聴くたび僕の中では、あの広大なアマゾンのジャングルの光景が、頭の中に思い浮かびます。

≫続く

コメント