YouTubeの世界を飛び出して、大愚和尚から直接仏教を学びたいーーそのような真摯な思いを胸に抱き参加される皆さんのために、全国各地で月に一回開催を続けている大愚道場。

ところで大愚道場は、講演会や法話会ではなく、なぜ「道場」と名づけられているのでしょうか?「道場」とは一体どのような場所なのか、はたまた大愚道場で仏教を学び体感するとはどういうことなのか。

今回は、2023年3月18日に名古屋で開催された大愚道場の参加者やサポートメンバーの声から、その謎を紐解きます。

大愚道場に参加して~人々の声~

この日大愚道場に参加された皆さんとサポートメンバーのお声です。道場に参加した人々に共通するポイントを探ってみました。

◆6回目の今日ようやく腑に落ちました(京都在住・男性)

今回で大愚道場への参加は6回目です。販売業という仕事柄、週末開催の大愚道場には参加できないことも多いため、参加できる日にはできる限り足を運ぶと決めています。

正直を言うと、3、4回目までは似たような内容だな……とモヤモヤしていたのです。しかし6回目の今日ようやく腑に落ちたことがありました。1回目には響かなかった言葉の意味がようやくわかったのです。

もしかしたら正解ではないかもしれません。でも、自分の中で「こういうことなのかな」と感じることが大切ではないでしょうか。

6回の大愚道場参加と、普段の暮らしの中で意識することを繰り返す中で、いつしか違った視点が生まれ、ようやく「気づき」を得られたのではないかと思います。

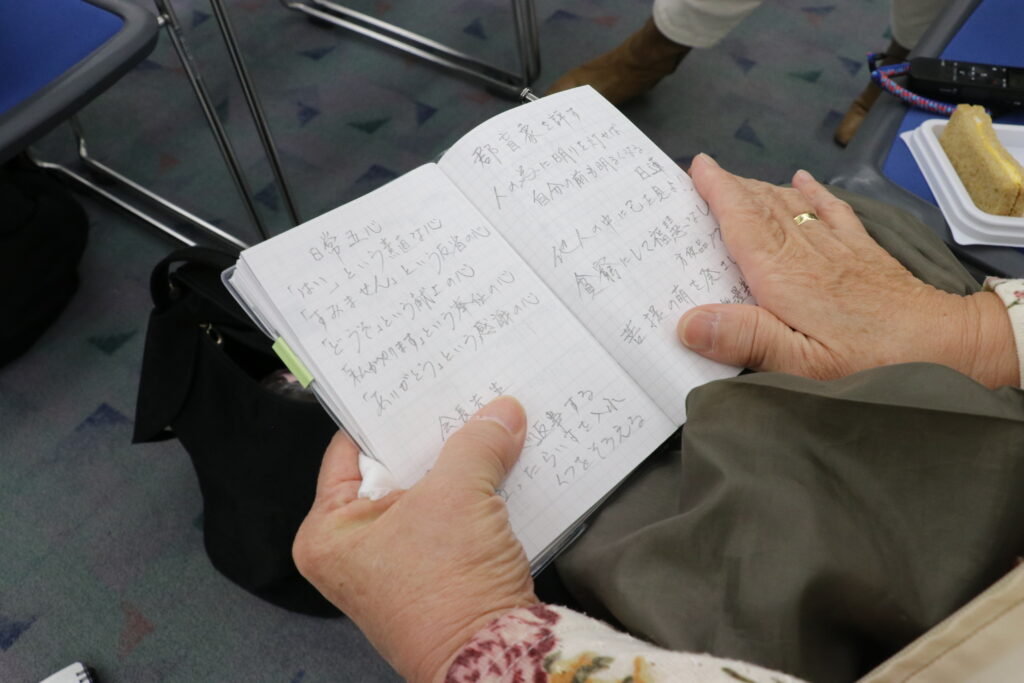

◆ノートに「日常五心」を書いて持ち歩いています(愛知在住・女性)

ある日YouTubeを見ると、私の知っている方が大愚和尚としてお話をされているではないですか!本当に驚きました。

というのも私の娘は、福厳寺の経営する太陽幼稚園に通っていたのです。当時は、大愚和尚様を「元勝先生」とお呼びしていました。

それからというもの、幼稚園で子どもたちに教えてくださる「日常五心」をノートに書いていつも持ち歩くようにしています。また大愚道場や花祭りなどにはできる限り参加をして、大愚和尚のお話を直接聞くよう心がけています。

◆いつも心がフラットな方だと感じます(愛知在住・女性)

大愚道場は今日が初めての参加ですが、先日カルチャーセンターで行われた講演会を含めると、直接お話を聞くのはこれで2回目です。

大愚和尚様は緩急をつけて楽しくお話をしてくださるのですが、いつも心がフラットな方だと感じます。

ご自身の真ん中に芯があるから、いつでもそこへ戻って来られる。たとえ怒りが湧いた時も、他人にぶつけるのではなく、真理にのっとって相手に疑問を呈するという姿勢を見習いたいと思います。

◆毎回、新たな学びを得られるのだと実感(サポートメンバー:慈篤昌禅さん)

今回初めて司会を担当させていただき、同時に二つの景色を見ることができました。大愚和尚様のいる景色が一つ。そしてもう一つは、会場の皆さんの悲喜こもごもの表情です。緊張されていたり、笑ったり、時には自分を振り返ってしかめっ面をされている方も……

たとえ心に刺さるポイントは違ったとしても、ここにいる皆さんは「佛心の教えを学んで良くなりたい」という点で一致している「善友」なのだと思えたことが、本当に幸せでした。

これは司会という数少ないポジションを務めたからこそ得られた学びですが、参加者としてまたサポートメンバーとして何度も参加し続けることで、毎回新たな学びを得られるのだと実感しました。

◆脈々と続く日々の中にあるのだと感じます(サポートメンバー:梅野葉子さん)

サポートメンバーとしての参加はこれで2回目です。

いつも感じるのは、サポート当日を迎えるまでの教化部長からのお声がけがなんとも優しいということです。

「楽しみましょう」と何度も何度も言ってくださるので、緊張がすっかりほぐれた状態で当日を迎えることができます。

大愚道場は、当日だけではなく、「人の思いやり」が織り成すストーリーの上に成り立っている、脈々と続く日々の中にあるのだと感じます。

◆また次回もサポートメンバーに応募したい(サポートメンバー:小松直子さん)

サポートメンバーとしては初めて参加しました。大愚道場はこれが2回目です。とにかく参加者の皆さんの笑顔を見られたのがとても幸せで、サポートメンバーとして参加できてよかったなと心から感じました。

私は緊張しやすく人見知りなので、皆さんと仲良くできるかなとドキドキして来たのですが、今日を終えて、また次回もサポートメンバーに応募したいと思いました。

4月に行われる花祭りにも参加したいと考えています。

参加者やサポートメンバーのお声に共通するのは、「何度も参加したからこそ見える景色がある」ということではないでしょうか。さて、「道場」の存在意義とは?仏教を学び、体感する上で大切なこととは?大愚和尚の言葉から、さらに核心に迫ります。

何度も繰り返し自分を観察する

大愚和尚は「道場」の意義について、この日の大愚道場の中でも触れていました。過去のお話と合わせて抜粋してご紹介します。

仏教とは、体を鍛えるのと同じように、心を鍛えて整えていくものです。そして、私が大愚道場を始めたのも、まず「人間の心とは何か」その答えを求めたのがきっかけです。

仏教を学ぶ上で大切なポイントは、「気づき」です。

いくら大愚道場に参加して、ペットボトルを使った「重観(おもみ)の稽古」を実践したとしても、自分の感覚を深く観察して、自らの心の変動に気づくことができるか否かによって結果は全く違ってきます。

なぜなら頭で理解することと、体感して自らを観察し気づくという事は全く違うことだからです。

もちろん大愚道場で学び、一瞬で気づきを得る人もおられるかもしれませんが、多くの場合は、大愚道場で真理を理解し稽古をして体感し、さらに日々の暮らしに持ち帰って練習をし、何度も繰り返し自分を観察することでようやく「気づく」わけです。

そのタイミングは人によって違うため、これだけ聞けば良いという正解はありません。また毎回違う「気づき」が生まれるため、終わりはありません。

さて、「人の心の苦しみ」には何が影響していると思いますか?それは頭、つまり脳が暴走することによって、苦しみは生み出されます。

例えば、フルコースのメイン料理を食べ終えた時、もうすでにお腹はいっぱいなのに「デザートまで食べないともったいない」と脳が考えて、無理をしてでも食べてしまう。その結果、体は苦しくなるわけです。

人間は体の声を聞かず、脳が考えたことに従って行動してしまいます。体は今ここを生きているにも関わらず、脳は過去や未来を行ったり来たり、妄想をしては苦しみを生み出します。心が苦しまないために、私たちはもっと「体で覚える」稽古をする必要があるのです。

修行とは、「体で覚えて気づきを得ること」です。しかし、先程も申し上げた通り「気づき」を得るためには、学び続ける必要があります。

一方「道場」というのは、一般的に初級者から上級者までが一同に集まり、基本稽古から、応用稽古までを何度も繰り返し稽古をする修行の場所です。何度も同じ稽古をする中で心技体を深めていく、それが道場の存在意義です。

大愚「道場」と名付けた理由はそこにあります。人間はすぐに忘れてしまう生き物です。だからこそ何度も繰り返しブッダの教えを学んで、「気づき」を得る場所を作りたかったのです。

編集後記

今回、大愚道場二度目となる取材の中で、大変印象的なことがありました。

半年前の名古屋大愚道場でご一緒した、あるサポートメンバーの雰囲気が明らかに変化していたのです。前回より笑顔が格段に増え、心の中の楽しさがこちらにもありありと伝わり、輝きを放っていました。

その方の大愚道場でのサポートメンバーとしての活躍は、折に触れ見聞きしていましたが、回を重ねるごとに変化しチャレンジされる姿は、関わる他のサポートメンバーにも勇気と希望を与えていることは間違いありません。これこそが、道場に通い続ける人の有り様ではないでしょうか。

何度も道場に参加することで、私たちは頭で考えて理解するだけでなく、体が覚え、体で理解することができるようになってくるのです。そしてこの体感の学びは、回を重ねるごとに深まっていくのだと思います。

「終わりなき学びの旅を実践する場所」、それが大愚道場であると強く実感する一日となりました。

志保

コメント