本日の学び

「ドーンと書く。ここはトントンと。勢いよく書いて、でも力は抜いてね。」 本日の学びは、「勢い」です。

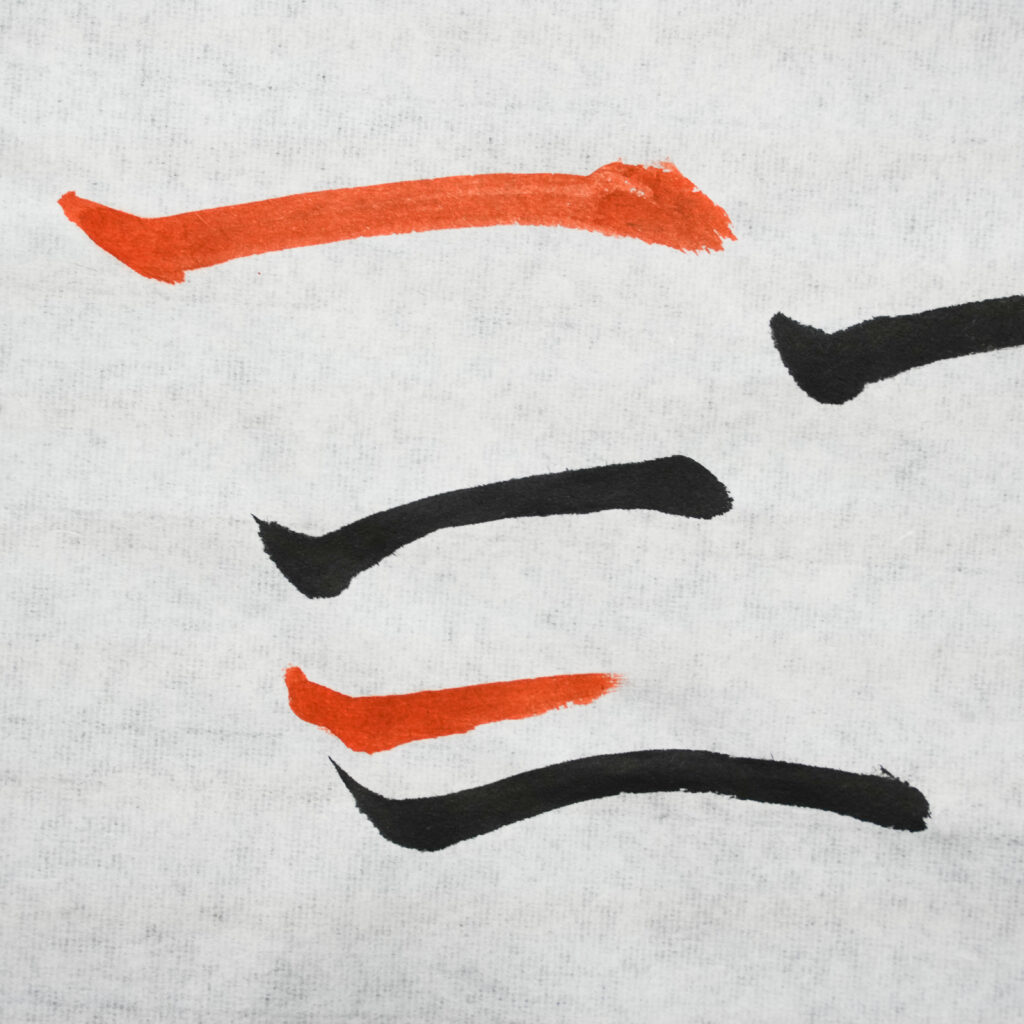

「一」の書き方

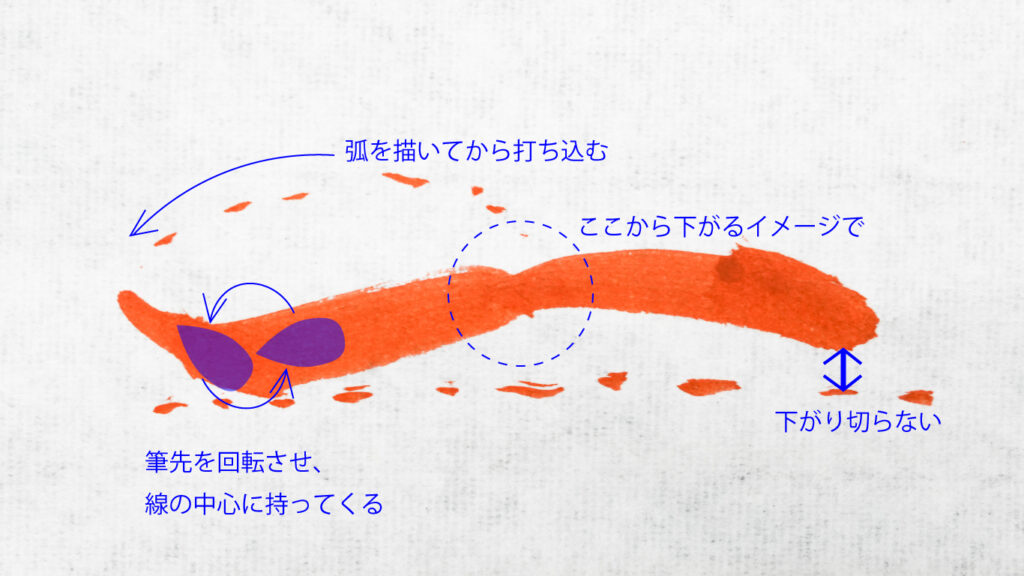

「曲げ」に続いて、「打ち込み」を教わりました。打ち込みとは、線の書き始めの強調部分です。先生は、「ドーンと書くんです」と、何度もおっしゃりました。繊細な曲げの技法とは相反して、とても抽象的な表現です。

しかし、教わったことができているか心配しながら書いた私の「一」と、先生の「一」とでは、大きな違いがありました。先生の「一」からは、まさに「ドーン」と勢いを感じます。

さらに、いくつものポイントを重ねることで、勢いとバランスを併せ持った「一」になります。たった一画に、これほどの工夫が込められるのです。

濁点の書き方

濁点は、力を抜いて、軽く打ちます、打ち込みすぎると、かえってバランスがとりにくくなります。「トンットンッ」と軽やかに打つと、字が落ち着いて見えます。

墨の扱い方

墨は、初めによく筆にしみこませるそうです。しっかりしみ込んでいないと、かすれの原因になります。しかし、そのまま書くと、ぽたぽたと墨がたれたり、にじんでしまいます。そこから、余計な炭を払うことで、かすれにくく、にじみにくい、書きやすい墨の量になります。

まとめ

「自分の思った字にならない」「難しい」と思いながら書くと、字はだんだんと細く小さくなってしまいます。まずは、打ち込みを勢いよく、そして後からバランスをとって、芯のある字にしていきます。

墨の基本は、筆にたっぷりとしみこませてから、不要な分を払って使うことだそうです。

大愚和尚は以前、身体の使い方を、車の運転に例えて教えてくださりました。「教習所では、一度アクセルを思いっきり踏ませます。それによって、車の持つ、最大の力が知れる。そこから調節することで、適切な力の大きさが分かります。

心と身体も同じです。自分の限界を知るという意味で、一度全速力でやってみる。そうすると、痛みが出たり、けがをしたりして、その危険を知ることができる。そして、ここまでは出していいという線引きができるようになったら、心も身体も、上手に扱うことができます。」

大切なのは、勢いよく始める事、そして徐々にバランスをとっていくということです。

あとがき

私は、時々失敗を恐れて、やめてしまうことがあります。そうすれば、特に大きな問題は起こりません。けれど、やってみたときに、それがうまくいったり、誰かのためになったりしたら、「やってよかった」と思います。

うまくやることを目的にしていると、どうしてもブレーキを踏んでしまいます。しかし、失敗する前提で、より良くすることを目的にしていると、いろんなことに挑戦できると思います。

書道も、日々の生活も、初めの勢いを大切に、あとから最適なバランスを見つけていきたいです。

本日もありがとうございました。

洞貫 善龍

コメント