令和7年4月26日(土)、大型連休の初日。福厳寺にて『花まつり佛心大祭』が開催されました。春の心地よい陽気の中、青々と茂る草木の間をチョウが舞い、本堂の脇に咲くツツジの花では、クマンバチが身体に花粉をこすりつけていました。

これまでで初めての試みも実施された、今年の花まつり。いったいどのような内容になったのでしょうか。この記事では、その詳しい様子や大愚和尚のお話など、一部をクローズアップしてお伝えします。

佛性が彩る春の境内

この花まつりで大きな特徴となったひとつは、お釈迦さまの誕生祝いをアートや音楽で彩る、『文化芸術奉納』です。

花鳥風月などおめでたいモチーフで文字を形作る、お祭りの名前にもぴったりの『花文字』。

もともとは中華圏で生まれ、その文化から本場ではより豪勢なデザインも多いアートです。それを日本らしいモチーフを多用したアレンジで描き、和と中華を合わせたデザインで会場を彩りました。

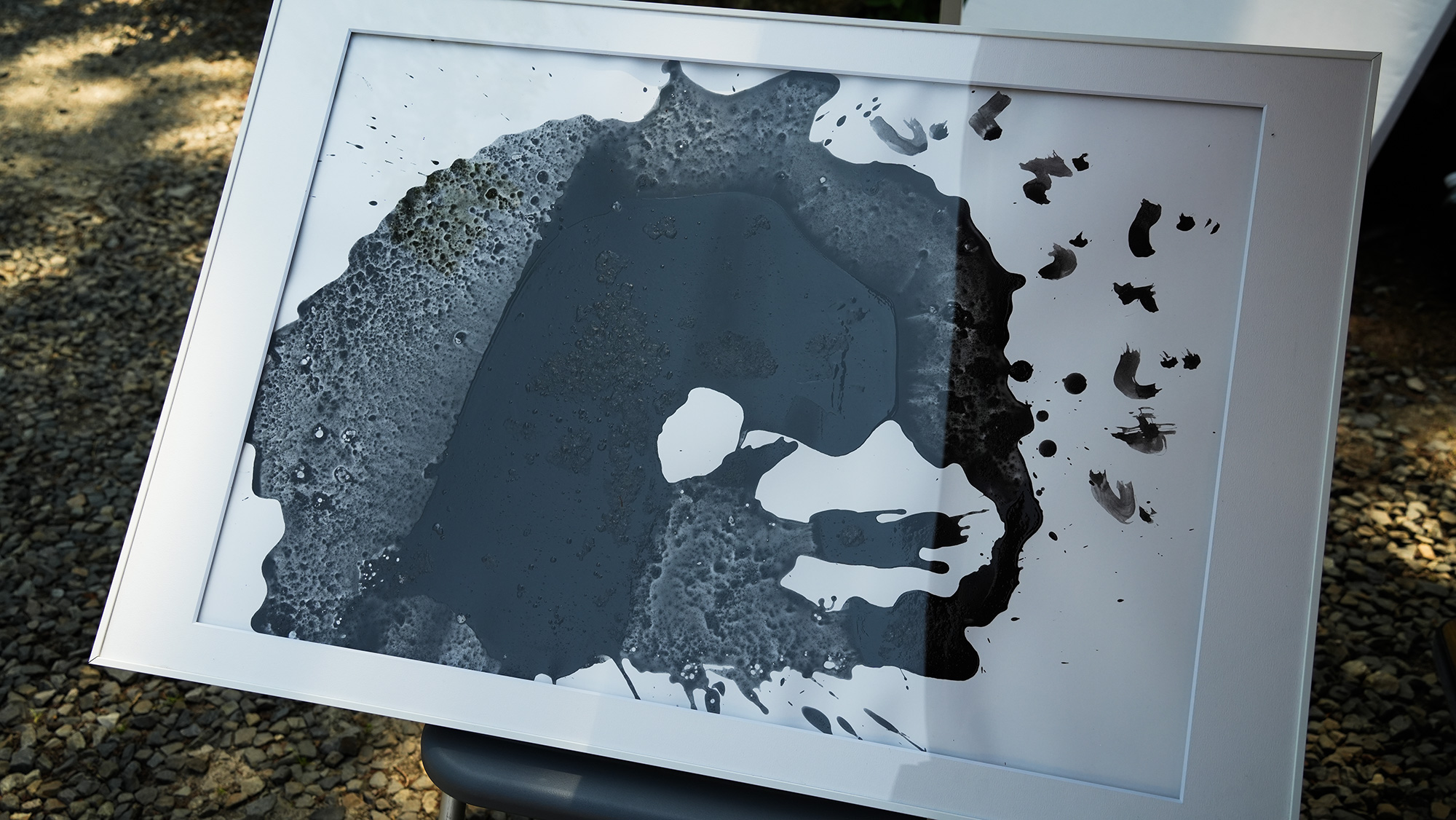

また以前にはあきば大祭でも好評を博した、禅の言葉や福厳寺の人々を独自手法で描く、聞法宏大(もんぽう・こうだい)さんの作品。仏教の世界観を美しいデザインで表現した『曼荼羅アート』や陶器、心の変化を豊かに表現した絵画など、各アーティストの佛性を発揮した作品が、訪れた人の目を惹きつけていました。

そして本堂前の特設ステージでは、音楽家の波多野江莉さんによるユーフォニアム演奏が行われ、臨時の席も用意され、大勢の方が聴き入りました。ラストはご自身で作詞・作曲されたオリジナル曲を歌われ、その澄みきった声の響きはお堂の屋根を超え、雲ひとつない青空へ溶けて行くかのように感じられました。

一方で来場者も実際に手を動かして参加する、“蓮の花”や“ダルマさん”づくり、福厳寺の植物を使った押し花カードづくりや、写経・写仏のワークショップも、その体験を堪能する人々の姿が見られました。

またお祭りらしく食べ物や飲み物、スイーツの出店や子どものあそび場ブース、身体を癒すみまもり整体の体験も、会場の方から多くの好評の声がありました。

目指すべきは「非合理化社会」

このように多数のお楽しみ要素がありながらも、花まつりの全体を貫くメインテーマは、お釈迦さまの誕生祝いと、すべての命を慈しむ祭典です。法要ではそこへ思いを馳せた参拝者が、お釈迦さまの像に甘茶をかけて祝福しました。

そして後半になると本堂前の広場にて、すべての来場者へ向け、大愚和尚による法話会が開かれました。

「最近、社会ではものすごいスピードでAI技術が進歩し、経済を回すための効率化が、ますます求められる世の中になってきました。人間がどんどん人工知能に勝てなくなって行くなか、私たちはどこに可能性を見出せば、豊かに生きて行けるのでしょうか。

それは・・非合理化です。

人間はそもそも理不尽で非合理な生き物です。たとえば人間の心には建前と本音が同居し、それを相手や場面ごとに細かく使い分けます。しかし、AIはそんな回りくどいことはしませんし、必要ともしません。

お釈迦さまは、このような人間の性質をよく見抜いて、教えを説かれた方でした。弟子の1人に『チューラパンタカ』という方がいたのですが、周りの方に比べ能力的に、出来が悪かった人であったと、言い伝えられています。

他人が当然のようにこなせる作業が出来ず、物覚えも極端に悪く、修行を諦めて出て行こうとしますが、お釈迦さまは引き留められました。そして1枚の布を手渡し『ここにつく塵を、払い続けなさい』とおっしゃいました。

彼はほんとうに毎日、ひたすらそれをくり返すのですが、他の事は出来なくても“掃除”を通して、心の汚れを清めるという境地に達し、ついには悟りを開くまでになったのです。

以前、赤塚不二夫の天才バカボンという漫画が流行りましたが、そこに登場する“レレレのおじさん”は、彼をモデルにしていると言われています。

とにかく人はそれぞれ感性や能力が、まったく違います。自分が世の中に対して何が出来るのか、できるだけ早いうちに見極め、深めることこそ人間の磨き方です。

それにも関わらず“出来る人”かそうでないか、白か黒かと、最近は機械の感覚に近づこうとする傾向を感じます。しかし人間も、そのほかの生き物もすべて、命とはグレーな存在です。もともとがそのような性質にも関わらず、合理化ばかりを目指して行けば、いずれ病気になります、うつになります。

このような現代において、この福厳寺のご本尊である観音さまは、ある意味で最先端を行っています。観音さまは男性でも女性でもなく、性を超越した存在です。男性のような力強さと、女性のような柔らかさや細やかさを持ち、どちらか一方でなく両方をお持ちであることが大切なのです。

私がお釈迦さまの話をお伝えするたび、きっと皆さんの中には新しい世界が開かれたり、心が強くなったりする方がいらっしゃると思います。

そうしたことに繋がるならば、私は仏教が1人でも多くの方に届くことを願い、これからも語り続けて行きたいと思っています」。

参加者の声【春花葉蓮(しゅんかようれん)さん】

花まつりには初めて、また東京から1人で来たので、スタッフの方が皆さん親切で、受け入れて貰える雰囲気に温かみを感じました。この会場は仏教に触れている方が多いからでしょうか、全体に流れている空気も、とても心地よく感じました。

また大愚和尚のお話も心に響く部分がいくつもあり、とくにお釈迦さまのお弟子さんの逸話は、私が目指したい生き方にも通じ、たいへん胸に刻まれました。

これまではお寺の行事といえば、年配の方やとくべつに信心深い方が足を運ぶイメージで、私が行くのは「場ちがいかも知れないな」といった感覚もありました。ですが、ここではまったくそんな敷居がなく、どのブースも楽しむことが出来ました。どんな年代の方でも気軽に参加できるこの雰囲気が、とても素敵に感じました。

編集後記

この頃は家に居ながら映画やアニメを楽しめるなど、次々と新しいサービスが登場する時代になりました。町に出かければ各国料理の美味しいレストランに、ワクワクさせられるテーマパークなど、楽しみの選択肢が山ほどある世の中は、とても素晴らしく感じます。

そうした中にあって、大型連休にこれほど多くの方が佛心大祭に集うのは、他では得られない大切なものが、ここにあるからではないかと感じました。

仏教は斬新さとは真逆で、むしろ最も古いものの1つです。しかし日常の風景を思い浮かべると、たとえば新しいビルの一角に、お地蔵さまが撤去されずに残されていることがあります。私が住む東京も有名なエリアに『吉祥寺』や『高円寺』といった地名があるなど、じつは身近にあり続けた存在とも言えます。

そのような仏教をあらためて見つめ直し、この現代だからこそ豊かさを感じて多くの方が集う姿は、とても素敵な光景に思えました。

コメント