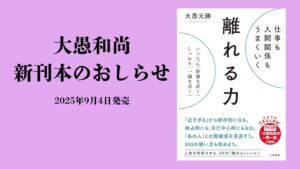

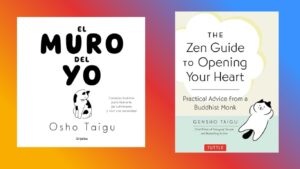

「思いを手放すことば」「自分という壁」ーーー知恵のプレゼントを贈り続ける大愚和尚が、今こそ伝えたい「手放すこと」と「自分」をそれぞれテーマにした2冊が、この度発売となりました。

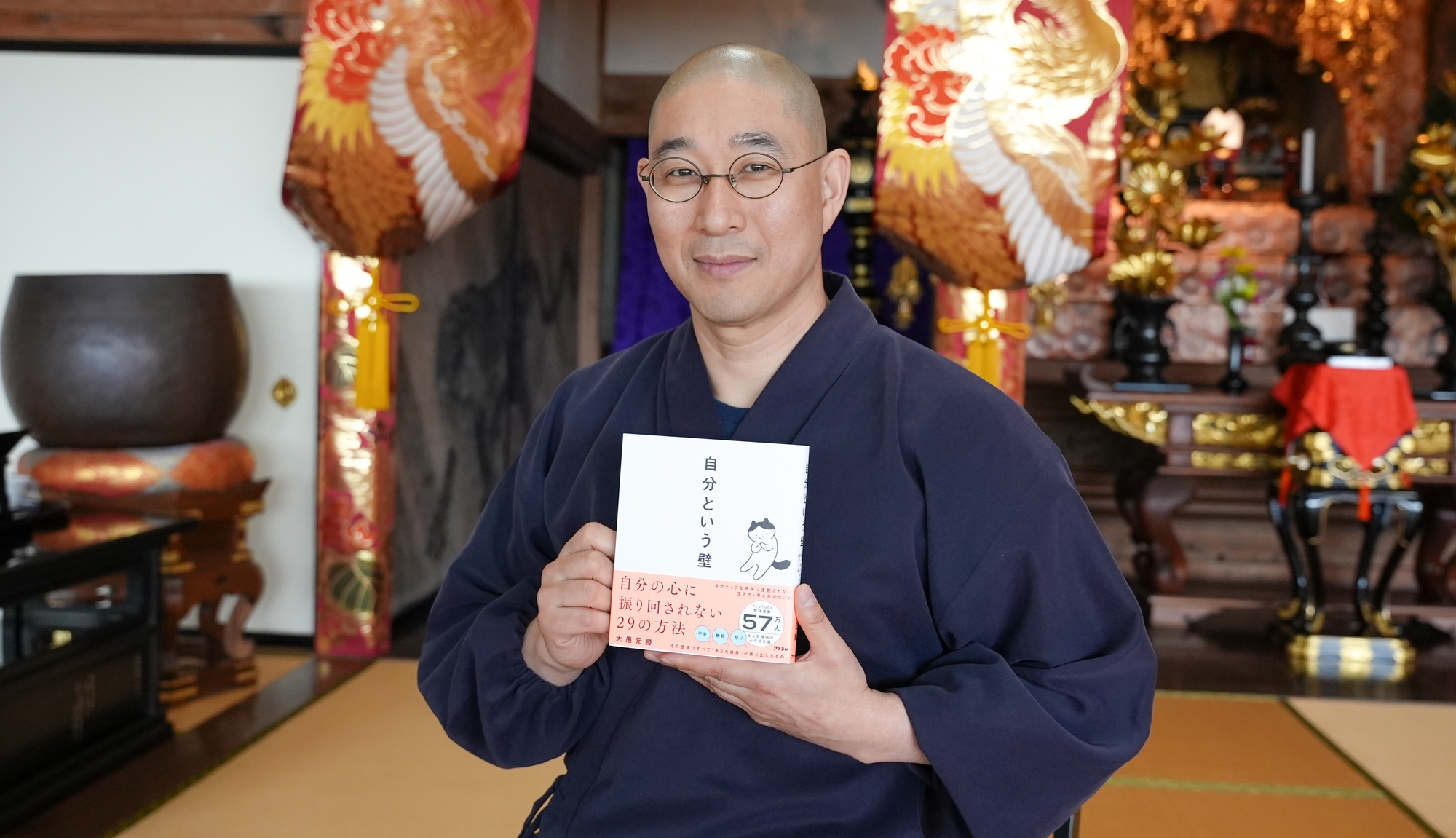

発売を記念して、著者である大愚和尚に出版の経緯や思いを独占インタビュー。いつもそばに置いておきたい珠玉の一冊をお探しの方、ぜひご覧ください。

望ましくない思いを手放して

Q:この度、書籍「思いを手放すことば」と「自分という壁」それぞれを出版された経緯を教えてください。

本はそもそも、どんな方がどう読んでも自由なものです。しかし今回の2冊は、あえて「手にとってほしい読者層」を絞ってからテーマを決めました。

なぜかというと、年代によって、見える景色も違えば抱える悩みも違うからです。各年代の心の琴線に触れる知恵を厳選して、「何度も読み返したくなる1冊を作りたい」そんな思いで書き上げました。

Q:では、「思いを手放すことば」はどのような方に向けて書かれたのでしょうか?

こちらは、「ミドルエイジクライシス(中年の危機)」の真っただ中にある、主に40~50代の方向けに書き上げました。その年代になると経験も知識も増え、他者との関わりの増加により、自分の中にさまざまな「思い」が増えます。

すると今度は、その増えた「思い」に縛られていく。つまり「普通はこうだ」という価値観が増産され、その価値観の枠から外れた事象に出会うたびに不満を抱えるわけです。

そこで必要になるのが、本のタイトルになっている「思いを手放す」ということです。周囲の人や社会が悪いわけではなく、自分が望ましくない思いを握り締めていたのだということに「気づく」ことが必要なのです。

そこで、中年世代の皆さんがふっと力を抜けるように、「思わず思いを手放すことば」を集めたのがこちらの一冊です。

Q:「手放す」ことをあえて取り上げられたのは、小さな子どもが、お気に入りのおもちゃを握ってなかなか離さないように、大人も、心に強く握ってしまった思いを手放すのは簡単ではないからでしょうか?

そうです。まだ幼児のようにそれで幸せなら良いのですが、多くの大人は不自由を感じています。誰の心にも悩みの種が生まれることはあります。大切なのは、いかにそれを手放せるかですが、これが難しい。

初めて私が出版した書籍に「苦しみの手放し方」というタイトルを付けました。仏教ではよく「苦しみを滅する(めっする)」と表現することが多いのですが、どうにもイメージしにくいと思い、私は「手放す」と表現するようにしています。

というのも、人は、両手にたくさんのものを持っていたら、他には何も持てませんよね。それと同じように、例え私が「一問一答」で知恵の処方箋を差し上げたとしても、それを受け取るだけの余裕がないということです。

同様に苦しい思いを持ったままでは、辛いままです。望ましい思いを抱きたければ、望ましくない思いを手放す必要があります。そして、自分をがんじがらめにしているのは、他でもない「自分」なのです。

自分の心に溶けている「成分」を知る

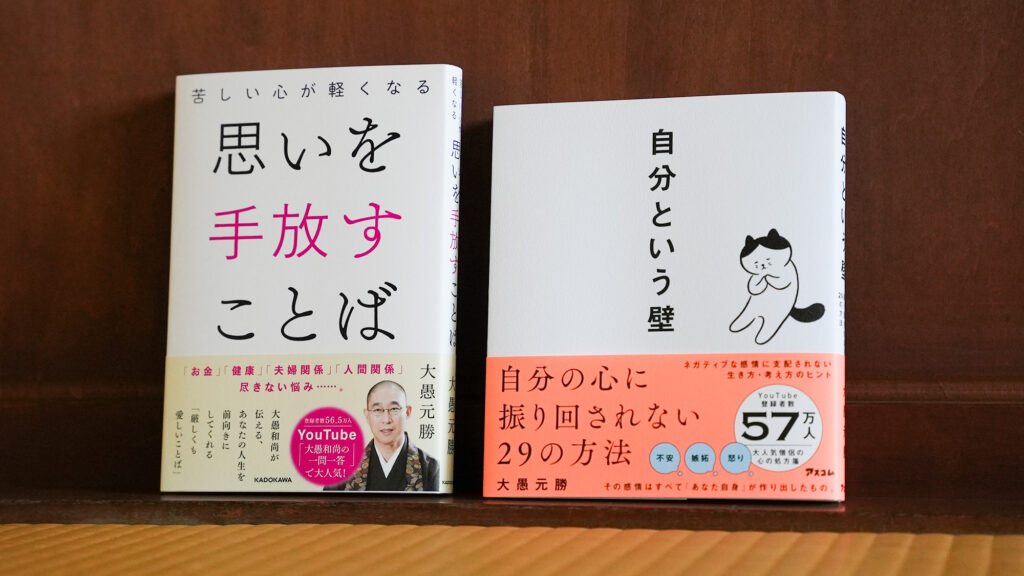

Q:さて、もう一方の書籍「自分という壁」は、表紙に猫のイラストが描かれたり、サイズも通常より小さかったりとかわいい印象ですよね。こちらは若年層の方に向けて書かれたものでしょうか?

おっしゃる通りです。こちらは20〜30代の方向けに書きました。猫のイラスト、かわいいですよね。

でもその実を話すと、イメージとは裏腹に、この本は「アビダルマ」という仏教の実践心理学書とでもいうべき非常に難しい文献を、ある意味かなり荒削りにして、誰にでもわかるようにした本なのです。

Q:「アビダルマ」ですか。いかにも難しそうなタイトルですね。仏教の実践心理学書とは、どのようなことを伝える文献なのでしょうか?

仏教では、「心」を一つの「器」として捉えます。例えば、その器にティーバッグを沈めれば緑茶になり、砂糖と炭酸を入れれば甘い炭酸水になるように、器の中の水にどんな成分を溶かすかで、水の味は変わりますよね。

水の味というのは、つまり「心の性質」を表しています。心の中に何の成分が多く溶けているかによって、心の性質が変わるということです。

この心に溶けている「成分」を、仏教では「心所(しんじょ)」と呼びます。要するに、これは精神を構成する要素のことです。

望ましいとされる心所「善心所(ぜんしんじょ)」と、望ましくないとされる心所「不善心所(ふぜんしんじょ)」、これらについて深く研究をしているのが「アビダルマ」です。

Q:ではなぜ「心所(しんじょ)」について若年層の方に伝えたいと思われたのでしょうか?

生きているとさまざまな感情に突き当たります。怒り・ねたみ・嫉妬という感情が生まれた時、誰しも「なぜ私だけこんなに不幸になるの」と不思議に思い、初めて立ち止まって自分を観察しますよね。

そんな時に、この「自分という壁」をパラパラと開いて、今自分が突き当たっている壁はこういうもので、この感情がどのような成分で作られているかということをじっくりと研究してほしいのです。

また時がたって同じようなことで悩んだ時に、この本を開いてみる。すると、以前とは違う自分の感覚に気づくと思います。つまり、心の成長のバロメーターとして、何度も読んでいただきたい一冊なのです。

そしてそれを繰り返すうちに、「壁」というのは、外ではなく自分の中にあるのだということもわかるようになるでしょう。

世界中旅しても見つからない「自分」

Q:見えない壁に行き詰まり「自分探し」という名の旅に出る人も多いですが、「壁は自分だった」と知るのは、ある意味で衝撃的なことですよね。大愚和尚は、「自分探し」という行為についてどう思われますか?

私も若い頃、オーストラリアやアメリカへ自分探しの旅に出ました。でもある時、はたと気付いたのです。「壁は外にはない。自分の中にある」と。

というのも、どこまで行っても旅に行くのは「自分」です。自分が付いていかなければ、どこにも旅できない。自分をおいて出掛けられたらいいのですが、それはできません。つまり全ての経験は「自分」を通してしか味わえないわけです。

お釈迦様は、いろいろな修行をされました。最後にはそのすべてを捨て、後に菩提樹(ぼだいじゅ)と呼ばれる木の下で、ただただ自分自身と向き合われたのです。

それまでは、こういう修行をしたら悟りを開けるかもしれない、この先生に付いたら学びを得られるかもしれないと思い続けていらっしゃいました。これこそ、現代でいう「自分探し」に該当するのかもしれません。

お釈迦様もされていたくらいですから、「自分探しの旅」のすべてが無駄だとはいいませんが、大変遠回りをしている状態です。旅にはどこまでも「自分」がついて行きますからね。

世界中を旅しても「自分」は見つからないはずです。まずは立ち止まって、自分の心の成分をじっくりと観察してほしいと思います。

Q:つまり、悩んでいるのも「自分」、自分を変えたいと思っているのも「自分」、悩みの種である思いを「手放す」ことができないのもまた「自分」ということですね。

はい。すべては自分次第ということです。「自分という壁」を崩すことで、思いでがんじがらめになった自分を手放すのもまた「自分」である。

この2冊を読んでいただくと、「自分」という存在がいかに厄介な存在であり、でも同時に、自分の苦しみを手放すことのできるいかに尊い存在であるか、実感をしていただけると思います。

年代に関わらず、ぜひ2冊ともお手にとっていただくことをおすすめします。

⚫︎思いを手放すことば

⚫︎自分という壁

編集後記

思いに縛られ、あっという間に時間がたっていた……私も何度も経験があります。一つの思いだけが頭を駆け巡り、まるでオセロがどんどん白から黒に変えられていくように、みるみるうちに心の中が曇っていくのです。

でもそんな時私は、側にある大愚和尚の本を開き、その時自分の心に飛び込んできたページを読んでは、心の暴走をゆるめてきました。

時に厄介であり尊くもある、世界に一つだけの存在である自分。本に収められた仏教の教えの力を借り、唯一無二の自分を愛でるように見つめ直すのも、また良いのではないでしょうか。

「思いを手放すことば」「自分という壁」、大愚和尚からの新たな知恵のプレゼントです。ぜひ一人でも多くの方のお手元に届くことを願っています。

志保

コメント